是一种由螺旋体引起的性传播疾病,若不规范治疗或疗效追踪不足,可能导致病情反复、耐药性增强甚至累及心血管和神经系统。本文将从疗效评估、不良反应监测及日常管理三方面,为患者提供科学指导。

一、治疗后疗效追踪的核心指标

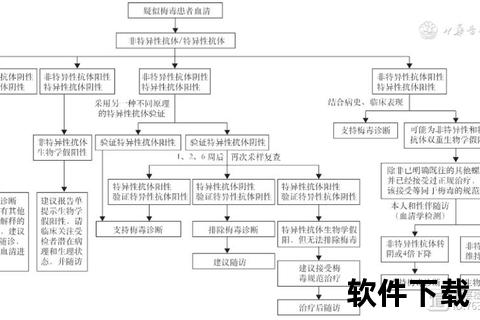

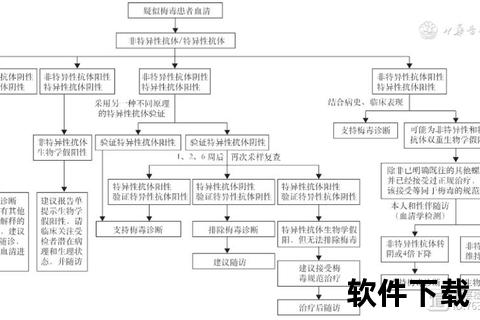

疗效追踪的核心在于通过血清学检测动态观察抗体变化,并结合临床表现综合判断。

1. 非特异性抗体检测(RPR/TRUST)

原理:检测抗心磷脂抗体滴度,反映疾病活动性。治疗后滴度应逐渐下降,通常要求3-6个月内下降4倍(如从1:32降至1:8),1-2年内转阴。

临床意义:若滴度持续不降或反弹,提示治疗失败或复发,需重新评估治疗方案。例如,部分患者可能出现“血清固定”(治疗后滴度稳定但不转阴),需结合其他指标判断。

2. 特异性抗体检测(TPPA/FTA-ABS)

用于确诊,但抗体通常终身阳性,不作为疗效判断依据。

3. 新型检测技术

CRISPR-Cas技术:灵敏度达单分子水平,可检测皮损组织中的微量病原体,尤其适用于神经和晚期的疗效评估。

LISA法:通过检测TP17等抗原抗体的半定量变化,比传统方法更精准地反映治疗效果。

二、不良反应的识别与应对策略

治疗药物以青霉素为主,但不同人群可能出现特异性反应。

1. 青霉素类药物的常见副作用

吉海反应(Jarisch-Herxheimer reaction):首次用药后4-8小时出现发热、头痛、皮疹,与病原体死亡释放毒素有关。可通过小剂量激素或退热药缓解。

过敏反应:轻者表现为皮疹,重者可能发生过敏性休克。用药前需严格皮试,过敏者可选头孢曲松钠替代。

2. 替代药物的风险

四环素类(如多西环素):可能引起胃肠道不适、光敏反应,孕妇及8岁以下儿童禁用。

大环内酯类(如阿奇霉素):易诱发耐药性,仅限青霉素过敏者短期使用。

3. 特殊人群注意事项

孕妇:首选青霉素,过敏者需脱敏治疗。妊娠早期治疗可预防90%以上的先天性。

儿童:先天性需调整剂量,并监测听力、视力及骨骼发育。

三、患者管理的实用建议

1. 复查时间表

治疗后第1年:每3个月检测RPR/TRUST滴度;

第2年:每6个月复查;

第3年:年度随访。

2. 生活干预

治疗期间避免性接触,直至医生确认无传染性;

伴侣需同步检测和治疗,切断传播链。

3. 何时需紧急就医

出现高热、意识模糊、视力骤降等神经或心血管症状;

药物过敏反应(如呼吸困难、全身性荨麻疹)。

四、未来展望:精准医疗在管理中的应用

1. 基因检测技术:通过分析螺旋体耐药基因突变(如大环内酯类耐药基因),指导个体化用药。

2. 人工智能辅助决策:利用大数据预测血清固定风险,优化随访频率。

治疗的成功不仅依赖于规范用药,更需长期、系统的疗效追踪与不良反应管理。患者应积极配合医生完成随访计划,避免自行停药或忽略复查。若您对检测结果或身体反应存在疑虑,请及时与专业医疗机构沟通,科学管理是战胜疾病的关键。

相关文章:

文章已关闭评论!