炎症和感染是生活中最常见的健康困扰,而抗生素和消炎药的混淆使用已成为一个全球性公共卫生问题。许多人喉咙一痛就吞下一粒阿莫西林,关节肿胀就服用头孢,却不知道这些行为可能带来耐药性风险。这种认知偏差不仅延误病情,更可能让原本有效的药物逐渐失效。

一、本质区别:从根源理解药物特性

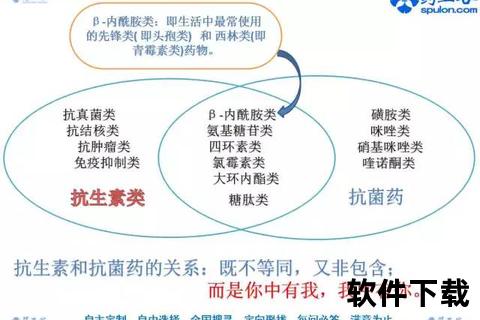

抗生素本质是「细菌手」,通过破坏细菌细胞壁(如青霉素类)、干扰蛋白质合成(如大环内酯类)或阻断DNA复制(如喹诺酮类)等方式杀灭或抑制细菌生长。它们对病毒、过敏或外伤引发的炎症完全无效。常见抗生素名称中常带有「霉素」「头孢」「沙星」「硝唑」等标识,如阿莫西林、头孢克肟、左氧氟沙星等。

消炎药则是「炎症调节器」,通过阻断炎症反应通路发挥作用。主要分为两类:

1. 糖皮质激素类(如地塞米松):抑制免疫反应,快速控制严重炎症,但长期使用可能抑制免疫力

2. 非甾体抗炎药(如布洛芬):通过抑制环氧合酶减少前列腺素合成,缓解疼痛、退热,但对感染本身无治疗作用

二、适用病症对比:精准用药的关键

(一)抗生素的战场:细菌感染

(二)消炎药的适用范围:非感染性炎症

三、交叉与误区:那些容易被混淆的场景

看似相似,实则不同:

1. 急性咽喉炎:

2. 术后恢复:

3. 儿童用药:

四、用药安全:避免踏入这些「雷区」

1. 自诊误区:

2. 特殊人群警示:

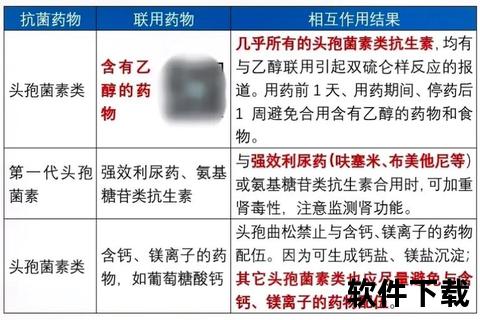

3. 药物相互作用:

五、行动指南:建立科学用药思维

1. 症状自查三步法:

2. 就医决策点:

3. 家庭药箱管理:

在全球抗生素耐药性危机加剧的今天,正确区分这两类药物已不仅是个人健康问题,更是关乎公共卫生安全的社会责任。当出现疑似感染症状时,建议通过「四问法则」自我审视:是否明确感染源?是否有必要用药?是否存在替代方案?是否了解用药风险?唯有建立科学的用药认知,才能真正守护自己和家人的健康防线。