在现代医学的持续突破下,艾滋病已从“致命绝症”转变为可控的慢性疾病。一位38岁的男性患者,确诊HIV感染后坚持规范治疗10年,病毒载量始终低于检测限,近期体检显示其免疫功能指标接近健康人群。这个真实案例印证了科学管理对生存质量的提升作用。本文将系统解析影响艾滋病患者生存期的关键因素,为不同人群提供实用建议。

一、生存期延长的科学密码:四大核心要素

1. 早期诊断的黄金窗口

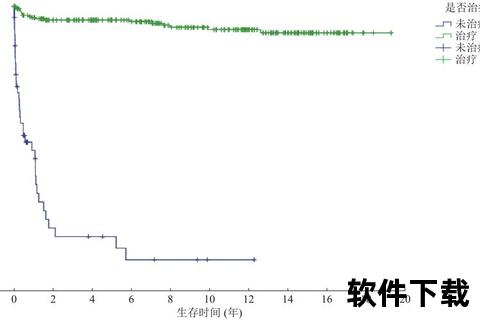

核酸检测技术可在感染后7天内检出病毒,相比传统抗体检测提前3周以上。病毒在感染后2-4周达到10亿/日复制高峰,早期干预能有效遏制病毒库形成。数据显示,及时治疗者预期寿命接近常人,而晚期发现者生存期可能骤降至2-10年。

2. 抗病毒治疗的精准策略

2024版中国指南推荐确诊7日内启动抗病毒治疗(ART),优先选择基于INSTI的三联方案。纽约州研究证实,当日启动治疗者病毒抑制率达67.8%,比延迟治疗者高25%。对于合并中枢神经感染的复杂病例,需在控制机会性感染后2-4周内启动ART。

3. 治疗依从性的全程管理

漏服药物导致的耐药发生率高达37%。建议采用智能药盒、手机提醒等工具建立用药习惯。北京协和医院推出的“个案管理模式”通过定期家访提升20%的依从性。

4. 并发症的预警与干预

CD4<200个/μL时,肺孢子菌肺炎发生率增加8倍。患者需掌握发热>38.5℃持续3天、呼吸困难等危急症状的识别,并建立24小时急诊绿色通道。

二、全生命周期管理方案

青壮年群体需特别关注药物与生活方式的相互作用。含依非韦伦的方案可能加重酒精性肝损伤,建议治疗初期每月监测肝功能。健身爱好者需注意克力芝可能引起的肌酸激酶升高,运动强度应循序渐进。

老年患者(>50岁)常合并高血压、糖尿病,需警惕阿巴卡韦增加心血管风险。建议采用TAF替代TDF方案减少骨密度流失,并每半年进行跌倒风险评估。

孕产妇管理呈现突破性进展。新生儿出生后2小时内启动ART,可使病毒库体积缩小76%。哺乳期母亲坚持治疗时,母乳传播风险可降至0.1%以下。

三、突破生存瓶颈的实践策略

1. 个性化监测体系

建立包含病毒载量、CD4计数、肝肾功能、代谢指标的动态监测模型。CD4恢复至500个/μL以上且持续病毒抑制者,可调整为半年检测。

2. 营养运动处方

每日蛋白质摄入量需达1.2-1.5g/kg,补充维生素D可改善替诺福韦相关骨代谢异常。推荐每周150分钟中等强度运动,但CD4<200者应避免公共泳池等感染高风险场所。

3. 心理重建工程

采用支持性心理治疗结合正念训练,可使抑郁发生率降低42%。建议加入病友互助小组,通过“治疗成功者”经验分享提升治疗信心。

四、特殊场景应对指南

职业暴露处理:医务人员发生针刺伤后,2小时内启动PEP方案(替诺福韦+恩曲他滨+拉替拉韦)可将感染风险降低81%。

旅行防护:热带地区旅行需预防隐球菌感染,建议CD4<100者避免接触禽类粪便。携带药品需注意温度控制,整合酶抑制剂在>30℃环境中可能失效。

突发性腹泻:每日水样便>5次时,应立即检测艰难梭菌毒素。洛匹那韦/利托那韦使用者发生腹泻概率达28%,可预先备好蒙脱石散。

五、未来展望与行动倡议

基因编辑技术CRISPR已在小鼠模型实现HIV清除,长效注射剂Cabotegravir将给药间隔延长至2个月。建议患者参与临床试验注册,获取前沿治疗机会。

即刻行动清单:

当患者张某坚持规范治疗8年后,他的病毒载量检测报告显示“低于20拷贝/mL”,主治医师在病历写下“临床治愈”评语。这标志着通过系统化、个体化的全程管理,艾滋病患者不仅能延长生存期,更能重建有质量的生活。正如世界卫生组织所倡导的,到2030年终结艾滋病流行的目标,正通过每个患者的科学管理逐步成为现实。