经期腹泻是许多女性在月经周期中常见的困扰,表现为排便次数增加、粪便稀溏,甚至伴随腹痛、乏力等症状。据临床统计,约30%的女性在经期经历过不同程度的腹泻。这种症状看似平常,却可能隐藏着激素波动、肠道功能异常及体质失衡等多重因素。本文将从现代医学机制与中医调养角度,系统解析经期腹泻的成因及应对策略。

一、经期腹泻的现代医学机制解析

1. 激素变化的双重作用

月经周期中,雌激素和孕激素的波动直接影响肠道功能。在卵泡期(月经结束后至排卵前),雌激素水平升高促进肠道水分吸收;黄体期(排卵后至月经前)孕激素占主导,会抑制肠道平滑肌收缩,导致便秘倾向。当月经来潮时,这两种激素水平骤降,肠道突然失去抑制作用,蠕动加快,引发腹泻。

关键机制:

2. 特殊病理因素

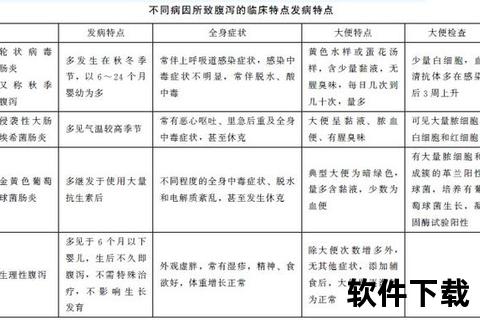

约5%-10%的经期腹泻与疾病相关,需警惕以下情况:

二、中医视角下的体质分型与调养

中医将经期腹泻归为“经行泄泻”,认为其本质是脾肾阳虚或肝郁克脾,需辨证施治。

1. 脾虚型:气血不足,运化失职

典型表现:经血色淡、便溏无臭、面色苍白、舌胖有齿痕。

调养方案:

2. 肾阳虚型:命门火衰,温煦不足

典型表现:晨起腹泻(五更泻)、腰膝酸软、畏寒肢冷。

调养方案:

3. 肝郁型:气机不畅,克伐脾土

典型表现:经前烦躁、腹痛即泻、泻后痛减、舌红苔薄。

调养方案:

三、实用应对策略:从急救到长期调理

1. 急性期处理

2. 饮食禁忌与推荐

3. 特殊人群注意事项

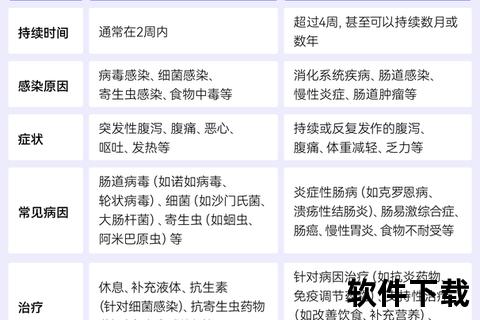

四、预警信号与就医指征

若出现以下情况,需及时排查器质性疾病:

1. 腹泻持续至经后3天以上;

2. 粪便带血或黏液;

3. 体重骤降超过2kg/月。

检查建议:妇科超声(排查子宫内膜异位症)、粪便钙卫蛋白检测(鉴别炎症性肠病)。

经期腹泻是身体发出的“失衡信号”,短期可通过调整激素波动缓解,长期则需从体质调理入手。建议女性建立月经健康日记,记录腹泻频率、伴随症状及饮食情况,为个性化调理提供依据。通过中西医结合的综合管理,多数患者可在3-6个月周期内显著改善症状。