复方甘草酸苷注射液作为一种兼具抗炎、护肝和免疫调节功能的药物,近年来在慢性肝病及皮肤疾病的治疗中应用广泛。其成分特性、适应症范围及潜在风险仍存在诸多公众认知盲区。本文基于最新临床研究,系统解析该药的作用机制、适用场景及使用禁忌,帮助患者科学理解药物特性,减少不合理用药风险。

一、核心成分与作用机制的科学解析

复方甘草酸苷注射液的主要活性成分为甘草酸苷,辅以甘氨酸和盐酸半胱氨酸。甘草酸苷通过抑制磷脂酶A2和脂氧合酶,阻断花生四烯酸代谢通路中的炎症介质生成,从而发挥抗炎作用。在肝脏保护方面,该成分可抑制四氯化碳等毒素诱导的肝细胞损伤,并促进肝细胞再生。临床研究显示,其抗病毒特性体现在延长小鼠肝炎病毒存活时间及抑制疱疹病毒增殖等方面。

甘氨酸和盐酸半胱氨酸作为辅助成分,具有双重功能:一方面通过抗氧化作用减少自由基对肝细胞的损伤,另一方面可缓解长期使用甘草酸苷可能引发的电解质紊乱。这种成分组合形成了独特的“治疗-防护”机制,成为其临床应用的基础。

二、临床应用的三大核心领域

1. 慢性肝病的多维度治疗

针对药物性肝损伤(DILI),该药可使60%患者ALT水平在4周内恢复正常,且联合用药时肝损伤发生率降低至12.3%。在肝硬化治疗中,通过抑制IL-6/IL-8等促炎因子表达,同时提升SOD活性,显著降低氧化应激标志物MDA水平。脂肪肝患者使用后,与脂质代谢相关的CD36基因表达下调50%,胰岛素受体磷酸化效率提高30%。

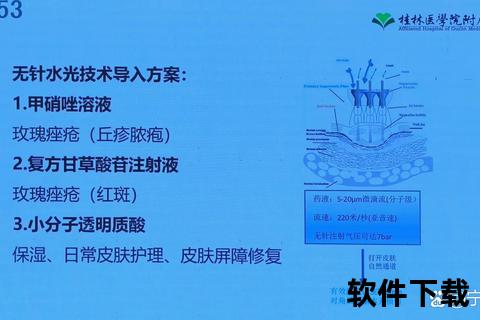

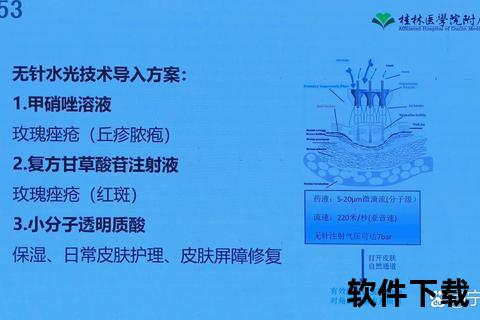

2. 皮肤炎症性疾病管理

湿疹治疗中,联合依巴斯汀片可使瘙痒缓解时间缩短至3-5天,总有效率提升至89.6%。儿童湿疹采用静脉给药10天方案,皮损改善率达82%,延长疗程至1个月时痊愈率增加15%。对于顽固性荨麻疹,其通过调节Th1/Th2细胞平衡,降低IgE水平约40%。

3. 病毒性疾病的辅助治疗

在病毒性肝炎治疗中,该药可使HBV-DNA载量下降1-2个对数级,与干扰素联用时可缩短抗病毒疗程。体外实验证实其对单纯疱疹病毒的半数抑制浓度(IC50)为12.5μg/mL,抑制效果呈剂量依赖性。

三、安全性评估与风险管控

1. 常见不良反应谱系

约8.7%患者出现轻度水肿,多与剂量相关,减量后72小时内可缓解。低钾血症发生率约3.2%,老年患者风险增加2倍。过敏反应发生率低于0.1%,但可能进展为喉头水肿,需立即肾上腺素干预。

2. 特殊人群风险警示

孕妇使用可能导致胎儿醛固酮系统紊乱,动物实验显示10mg/kg剂量组胎鼠发育异常率增加5倍。哺乳期妇女用药后,乳汁中可检测到0.02%原型药物。老年患者因肾小球滤过率下降,血药浓度峰值较青年人高1.8倍,建议起始剂量减半。

3. 药物相互作用警示

与袢利尿剂联用时低钾血症风险增加4倍,需每3天监测血钾。联合糖皮质激素可能加剧钠水潴留,血压升高幅度可达15-20mmHg。与华法林合用需警惕INR值波动,建议调整剂量后每周检测凝血功能。

四、临床使用规范与应急处理

1. 标准化给药方案

成人慢性肝病推荐80-120mg/日静脉滴注,急性期最大剂量不超过200mg。儿童按1-2mg/kg计算,输液速度控制在0.5mg/min。皮肤疾病治疗以40mg/日为基础,疗程不超过4周。

2. 不良反应应急指南

出现过敏性休克时,按0.01mg/kg肾上腺素肌注,配合10L/min高流量吸氧。低钾血症(血钾<3.0mmol/L)需10%氯化钾30ml+NS 1000ml缓慢静滴。肌痛患者应立即停药,CK水平超过正常值5倍时需水化治疗。

3. 疗效监测指标

治疗4周后ALT/AST未下降30%视为应答不佳,建议调整方案。皮肤疾病患者治疗2周PPGA评分未改善1级需重新评估诊断。长期使用者每3个月检测尿蛋白/肌酐比,预防肾小管损伤。

五、结论与健康建议

该药作为多靶点治疗药物,在规范使用下可显著改善肝病及皮肤炎症进程。但需注意:

1. 严格遵循14天疗程限制,避免假性醛固酮症发生

2. 用药期间每日监测体重变化,周增幅>2kg提示水钠潴留

3. 特殊人群建议开展CYP3A4基因检测,预测代谢风险

4. 储存时需避光保存,溶液变色立即弃用

对于家庭护理,建议备有便携式血钾检测仪,出现肌无力症状时即刻检测。当联合用药超过3种时,建议通过药学门诊进行药物重整。通过科学认知与规范管理,可实现疗效最大化与风险最小化的平衡。