汗疱疹是一种以手掌、脚掌反复出现瘙痒性水疱为特征的湿疹性疾病,其发作常与季节变化、过敏原接触及精神压力密切相关。据统计,约15%的湿疹患者会发展为汗疱疹。对于患者而言,正确识别症状、科学用药和掌握日常护理方法,是控制病情的关键。本文将从症状识别、治疗方案到特殊人群管理提供系统指导。

一、症状识别与病因分析

1. 典型症状与病程

汗疱疹的典型表现为手、足对称分布的深在性小水疱(米粒至绿豆大小),疱液清亮,周围无显著发红,伴随明显瘙痒或灼痛。水疱通常2-3周后干涸脱皮,露出薄嫩皮肤,可能因摩擦引起疼痛。部分患者会经历“瘙痒-水疱-脱皮-复发”的循环周期,夏季加重,冬季缓解。

需警惕的异常表现:若水疱融合扩大、出现脓液或周围红肿,提示继发感染;剧烈瘙痒影响睡眠或伴有全身症状(如发热)时需及时就医。

2. 病因与诱发因素

汗疱疹的具体发病机制尚未完全明确,但以下因素可能触发或加重病情:

二、药物治疗方案的科学选择

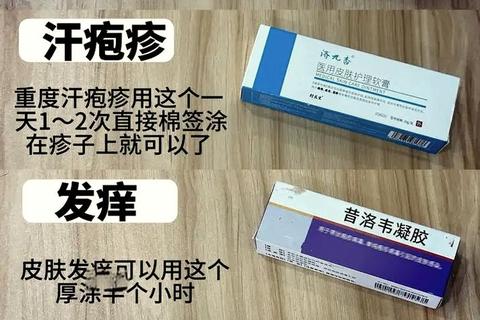

1. 外用药物:分级治疗与联合用药

(1)糖皮质激素

作为一线治疗药物,需根据皮损严重程度选择不同效价:

使用建议:每日1-2次,连续使用不超过2周,避免长期使用导致皮肤萎缩。

(2)非激素类药物

2. 系统药物治疗

(1)抗组胺药物

(2)糖皮质激素

口服泼尼松(20-30mg/日)适用于急性泛发性病例,疗程不超过2周,需在医生监测下使用

3. 物理治疗与辅助疗法

三、特殊人群管理要点

1. 儿童患者

2. 孕妇及哺乳期

3. 合并基础疾病者

糖尿病患者需慎用激素,可改用吡美莫司乳膏;高血压患者避免长期口服激素

四、日常护理与预防策略

1. 皮肤屏障维护

2. 环境与行为干预

3. 饮食管理

五、就医指征与误区澄清

需立即就医的情况:

常见认知误区纠正:

事实:属于非感染性炎症,不会通过接触传播

事实:抗真菌药仅对合并真菌感染有效,盲目使用可能延误治疗

通过分级用药、精准护理和病因管理,多数患者可有效控制症状。建议建立个人症状档案,记录发作时间、诱因及用药反应,为长期管理提供依据。对于反复发作超过3次/年者,建议进行斑贴试验筛查过敏原。科学认知结合规范治疗,是战胜汗疱疹的关键路径。