人体如同一台精密的恒温器,昼夜不息地调节着体温平衡。当这个平衡被打破,体温计的示数超过正常范围时,往往牵动着每个人的健康神经。本文将聚焦于37.3℃至38℃这个特殊的温度区间,解析低烧背后的科学机理,提供切实可行的应对策略。

一、体温的生理密码

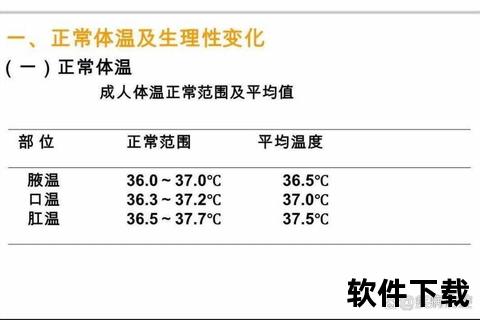

正常体温的维持依赖于下丘脑体温调节中枢的精准调控,不同部位的测量值存在细微差异:

当腋温持续≥37.3℃且<38℃即进入低烧范畴。值得注意的是,儿童因代谢活跃,正常体温上限可比成人高0.3℃,而老年人基础体温可能偏低。

二、体温测量的科学法则

黄金三原则确保测量准确:

1. 仪器选择:优先选用数字体温计,避免水银体温计的误读和破损风险

2. 操作规范:腋温测量需夹紧5分钟,口温测量前30分钟禁食冷热食物

3. 时段考量:选择清晨或静息状态下测量,避免运动、沐浴后立即检测

特殊案例中,女性排卵期体温可自然上升0.3℃-0.5℃,这种生理性波动不属于病态。

三、低烧的多元面孔

感染性因素(40%):

非感染性因素(57%):

功能性因素(3%):

四、居家管理指南

物理干预三步法:

1. 环境调节:维持室温21-24℃,穿透气棉质衣物

2. 散热技巧:32-35℃温水擦拭大动脉流经区域

3. 营养支持:每小时补充100-150ml电解质溶液

药物使用:

预警信号识别:

当出现以下情况需立即就医:

五、特殊群体关怀

儿童护理要点:

孕产妇注意事项:

老年群体特征:

六、预防与监测体系

建立个人体温档案:连续3天记录晨起、午后、睡前体温,绘制波动曲线。重点人群可配置智能体温监测设备,当体温连续3次超过个人基线值0.5℃时启动预警。

低烧如同身体发出的加密电报,既可能是普通感冒的前奏,也可能是重大疾病的先兆。掌握科学的体温管理知识,既能避免过度焦虑,又能抓住最佳诊疗时机。当体温异常持续时,及时寻求专业医疗帮助才是守护健康的终极防线。