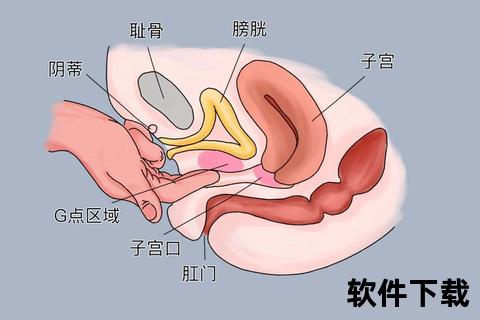

女性的身体如同一部精密的仪器,每个部位都蕴藏着独特的生理奥秘。而在众多话题中,关于“G点”的讨论始终蒙着一层神秘面纱——有人将其视为愉悦体验的关键密码,也有人质疑其存在的真实性。这种认知差异不仅源于文化观念的束缚,更与科学研究的复杂性密切相关。

一、G点的科学定位与生理机制

从解剖学视角来看,G点通常被为位于前壁距口约3.5-4厘米处的敏感区域,其大小约为一枚的直径范围。早期研究通过超声成像技术发现,该区域的勃起组织在性刺激时会充血膨胀,形成可触知的皱襞状隆起。现代神经学研究进一步揭示,该区域与神经网络存在深层连接,刺激时可能引发脊髓反射弧的连锁反应。

值得注意的是,约30%-40%的女性报告通过特定角度的压力刺激该区域能获得明显快感,这种体验常伴随着尿道旁腺体的液体分泌现象。但解剖学证据显示,这种分泌物可能源于Skene氏腺——该腺体结构与男性前列腺存在同源性,提示了两性生理构造的演化关联。

二、G点探索的实践指南

定位方法学

1. 体位选择:女上位姿势可使前壁更易接触,背向式则利于深度刺激。建议配合枕头垫高臀部,使骨盆前倾约15度。

2. 触诊技巧:清洁手指以“轻叩-按压-画圈”三步法探查,注意压力值控制在200-300克之间(相当于轻按智能手机屏幕的力度)。

3. 设备辅助:专为G点设计的按摩器具多采用15-35度弯曲角度,配合硅胶凸点设计增强触觉反馈。

个体差异图谱

临床数据显示,约18%女性存在G点位置偏移现象,主要集中于以下类型:

三、争议与认知更新

尽管意大利学者曾宣称发现G点的解剖学证据,但后续研究证实其的“蓝色葡萄串结构”实为血管丛的误判。功能性磁共振(fMRI)研究显示,自称能感知G点刺激的女性,其岛叶皮层激活模式与单纯刺激者存在显著差异,提示这可能是神经编码方式的个体化体现。

值得关注的是,2016年《性医学期刊》的跨国调查显示:在报告G点高潮体验的女性中,67%同时具备更强的盆底肌群自主控制能力,提示肌神经协调性可能影响主观体验。

四、安全边界与特殊关怀

风险预警机制

特殊人群适配方案

| 人群类型 | 注意事项 |

|||

| 围绝经期女性 | 配合局部雌激素软膏使用,每周不超过2次 |

| 盆底功能障碍者 | 优先进行生物反馈治疗再尝试接触 |

| 生殖道畸形患者 | 需经三维超声评估解剖结构安全性 |

五、认知重构与健康管理

理解G点的本质应是建立身体自主认知的过程。建议女性建立「生理日志」,记录刺激反应、周期变化与情绪关联性。当出现持续性探索挫败时,可考虑:

1. 进行盆底表面肌电评估

2. 尝试经颅微电流刺激(CES)改善神经敏感度

3. 参加正念性治疗工作坊解除心理抑制

从进化生物学角度,G点现象可能承载着促进受孕几率的生物本能——研究显示该区域刺激引发的子宫颈吮吸作用,可使输送效率提升22%。这种生理智慧提示我们:对身体的认知突破,往往带来生命本质的更深层理解。