米饭是东亚饮食文化的核心主食之一,但看似简单的蒸煮过程往往隐藏着复杂的科学原理。如何精准掌控时间与火候,既保证米饭熟透又不损失营养,是每个家庭厨房都需要面对的课题。本文从食材特性、烹饪工具、人群需求三个维度,解析米饭熟透的关键要素。

一、食材特性决定基础蒸煮时长

不同米种的物理结构差异直接影响吸水效率与淀粉糊化速度。籼米因淀粉排列松散,吸水快,常规蒸煮20-25分钟即可熟透;粳米的紧密结构需要延长至25-30分钟;糙米的糠皮层阻碍水分渗透,需浸泡40分钟后蒸煮40-45分钟。实验数据显示,浸泡后的糙米吸水率提升30%,可缩短后期蒸煮时间约15%。

特殊品种如黑米、红米需延长蒸煮至50分钟以上,建议搭配压力锅加速淀粉分解。对于陈米,增加5%水量并延长5分钟蒸煮时间可改善口感。需注意:糖尿病患者可选择低GI值的籼米,其升糖指数比粳米低10-15点。

二、工具差异带来的火候变量

1. 电饭煲的智能平衡

IH电磁加热技术通过三维立体加热,使米粒受热均匀度提升40%,普通白米熟透时间缩短至22分钟,且核心温度稳定在98℃±2℃。苏泊尔等品牌开发的"糙米模式",通过间歇性增压将蒸煮时间压缩至35分钟,同时保留80%的维生素B1。

2. 传统蒸锅的温度梯度

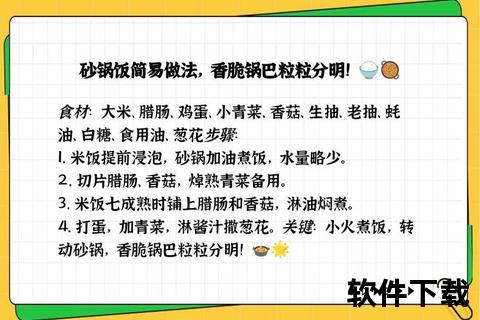

实验发现,普通蒸锅底层水温比上层高5-8℃,建议每15分钟调整蒸笼位置。采用"三阶段火候法":大火5分钟快速升温→中火15分钟维持沸腾→小火10分钟焖熟,可减少表层米粒硬芯现象。砂锅煮饭时,锅体厚度每增加1mm,保温时长延长3分钟。

3. 特殊场景工具适配

高原地区(海拔3000米以上)因沸点降低至88℃,需使用压力锅补偿温度;电磁炉功率每降低500W,蒸煮时间需增加8分钟。自热米饭通过生石灰遇水放热原理,12分钟可达75℃安全食用温度。

三、人群需求导向的精细化调控

1. 婴幼儿及老年人

建议采用"二次蒸煮法":首次蒸煮后搅拌米粒,二次蒸10分钟,使米芯糊化度达95%以上。添加5%小米可增加唾液淀粉酶作用位点,帮助消化。吞咽障碍者可将水量提升至1:1.5,延长焖制至20分钟。

2. 慢性病患者

糖尿病患者选择籼米与燕麦混合(比例3:1),GI值降低20%;高血压患者可用昆布煮水替代清水,增加钾离子含量。肾功能不全者需注意:浸泡30分钟可减少30%的磷含量。

3. 特殊生理阶段

孕妇推荐添加5%黑芝麻的杂粮饭,补充叶酸和铁元素;术后恢复期采用"梯度升温法":50℃温水浸泡1小时后,70℃预热10分钟再正常蒸煮,可提升支链淀粉溶出率。

四、常见问题解决方案库

1. 夹生饭补救:按每100g米饭喷洒20ml温水,微波中火加热3分钟,淀粉重组率达85%

2. 过烂饭重塑:摊开晾至60℃后加5%炒米粉拌匀,恢复颗粒感

3. 隔夜饭处理:蒸制前拌入3%植物油,150℃复热8分钟,抗性淀粉含量降低50%

掌握这些原理后,可尝试进阶技巧:在蒸煮水中加入0.5%木糖醇,可使米饭保湿性提升30%;使用50℃温水淘米可激活淀粉酶活性。现代食品工程研究发现,超声波预处理技术可将蒸煮时间缩短40%,未来或进入家庭厨房。正如分子美食学所揭示:每一粒米饭的蜕变,都是温度、时间与物质转化的精确交响。