新生儿的体温变化常常牵动着父母的心,一个微小的数字波动都可能引发焦虑。许多新手父母发现宝宝手脚发凉便急忙添加衣物,察觉额头温热又担心是否发热,这种矛盾心理源于对新生儿体温特点的不了解。实际上,新生儿的体温调节系统犹如尚未校准的精密仪器,需要科学认知与细致呵护。

一、新生儿体温的生理特点与标准范围

1. 体温中枢的发育特性

新生儿体温调节中枢尚未发育成熟,体表面积相对较大,皮下脂肪层较薄,这些生理特点使其体温容易受环境影响。出生24小时内,体温可能呈现"先降后升"的波动曲线,这是适应子宫外环境的必经过程。

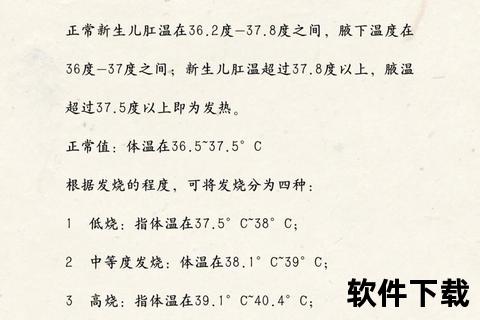

2. 不同测量方式的基准值

昼夜温差可达0.5℃,喂奶、哭闹后可能短暂升高0.3-0.5℃属正常现象。

3. 危险临界值警示

早产儿体温<36℃即需医疗干预。

二、精准测量体温的操作指南

1. 工具选择原则

优先推荐电子体温计(误差±0.1℃),新生儿慎用玻璃水银体温计。耳温枪需配套新生儿专用探头套,额温枪仅作筛查使用。

2. 标准化测量流程

测量时机应避开洗澡、喂奶后30分钟,每日固定时段记录更利于趋势观察。

三、体温异常的识别与应急处理

1. 发热处置四步法

(1)环境调节:维持室温24-26℃,湿度50%-60%

(2)物理降温:33-35℃温水擦浴(前额、颈部、腋窝、腹股沟)

(3)药物使用:3月龄以上可用对乙酰氨基酚(10-15mg/kg)

(4)警戒体征:出现抽搐、呼吸急促(>60次/分)立即就医。

2. 低温应对策略

禁止使用热水袋直接接触皮肤,复温速度控制在每小时升高0.5-1℃。

四、日常护理的黄金法则

1. 穿衣指导公式

新生儿穿衣厚度=成人基础着装+1层单衣。判断标准:颈背部温暖干燥,手脚微凉属正常。使用"洋葱式穿衣法",每层衣物间保留空气隔热层。

2. 环境控制系统

冬季采用"温度梯度管理":睡眠区28-30℃,活动区26-28℃,沐浴区30-32℃。夏季空调出风口安装导风板,避免直吹。

3. 特殊场景防护

五、医疗介入的明确指征

出现以下情况需立即就医:

1. 3月龄内腋温≥38℃或≤35.5℃

2. 发热伴皮肤大理石花纹、前囟膨隆

3. 体温波动>2℃/日持续3天

4. 低体温伴吮吸力减弱、反应迟钝

5. 退热后出现异常皮疹或抽搐。

儿科急诊数据显示,约23%的新生儿就诊与体温调节异常相关,其中80%通过早期正确干预可避免严重后果。掌握这些知识,父母既能避免过度焦虑,又能及时发现真正危险。记住:体温数字仅是健康指标之一,结合精神状态、进食情况、皮肤色泽等综合判断才是关键。建立专属的《新生儿健康日志》,系统记录每日体温、喂养、睡眠等数据,将为医生提供重要诊断依据。