奥硝唑是一种广谱抗微生物药物,其化学结构中独特的硝基咪唑环赋予它对厌氧菌、原虫的靶向杀伤能力。作为第三代硝基咪唑类药物,它通过抑制病原体DNA合成实现杀菌作用,临床上已广泛用于治疗妇科炎症、口腔感染、术后感染等疾病。本文将系统解析其作用机制与临床应用特点。

一、作用机制的科学基础

1. DNA损伤的分子武器

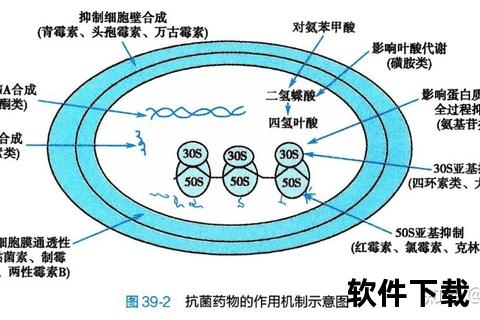

在无氧环境下,奥硝唑分子中的硝基(-NO₂)被还原生成活性中间体,这些高反应性物质可与微生物DNA双螺旋结构形成共价结合,造成DNA链断裂,阻断遗传物质复制。这种选择性作用机制使其对需氧菌无效,而对厌氧菌、阿米巴原虫等具有精准杀伤。

2. 代谢途径的立体选择性

奥硝唑分子含手性碳原子,存在R型和S型两种对映体。研究发现:

这种立体选择性解释了为何临床中R型在体内滞留时间更长,可能与其神经系统副作用相关。

二、临床应用的精准导航

1. 感染性疾病治疗谱

(1)妇科感染

特殊提示:治疗期间需性伴侣同治,避免交叉感染

(2)口腔颌面部感染

(3)腹部重症感染

2. 特殊人群用药指南

三、安全性管理的核心要点

1. 常见不良反应分级处理

| 反应类型 | 发生率 | 处理建议 |

||--|-|

| 胃肠道不适 | 15-20% | 餐后服药,分次饮水缓解 |

| 神经系统反应 | 5-8% | 头晕时避免驾驶,严重震颤需停药 |

| 过敏反应 | <1% | 立即停药并使用抗组胺药物 |

2. 药物相互作用警示

四、公众用药行为建议

1. 识别用药时机

当出现恶臭分泌物、牙周持续肿痛、术后伤口渗液伴发热时,应及时就医评估感染类型。

2. 家庭护理技巧

3. 预防性用药须知

高风险手术(如结肠切除)前1小时静脉给药1g,可降低术后感染率63%

作为抗感染治疗的重要武器,奥硝唑的应用需建立在精准诊断与个体化方案基础上。普通患者切忌自行用药,出现疑似感染症状时,应及时通过病原学检测明确诊断,在医生指导下规范治疗。对于慢性感染反复发作者,建议进行药物敏感性检测以优化方案。