在日常生活中,我们常常听到“公里”和“千米”这两个词。导航软件提醒“前方1公里有收费站”,运动手环显示“今日步行5千米”,体检报告建议“每周保持3公里有氧运动”……这些场景中的单位是否让你产生过疑惑?实际上,1公里等于1千米,它们是同一长度单位的不同表述。理解这一基础概念,不仅能帮助我们更准确地把握距离信息,还与健康管理、医疗建议等息息相关。

一、单位溯源:从历史到国际标准的科学定义

公里(kilometer)与千米(km)的等价性源于国际单位制的统一规范。18世纪末,法国科学家以地球子午线的四千万分之一定义了“米”的标准,而“千米”即代表“一千米”的缩写。在中国,“公里”作为通俗称呼被广泛使用,其科学内涵与“千米”完全一致。

这一标准化的长度单位在全球医疗、科研和工程领域具有基础性作用。例如,医学影像中CT扫描的层间距、放疗设备的定位精度、流行病学中疾病传播范围的测算,均依赖于千米(公里)的精确计量。

二、健康场景中的单位应用:从误解到实践

1. 运动健康:科学量化活动强度

世界卫生组织建议成年人每周至少进行150分钟中等强度有氧运动,而“步行3公里”或“跑步5千米”是常见的量化目标。两者的等同性意味着:

特殊人群注意事项:

2. 医疗数据解读:精准理解健康信息

3. 公共卫生管理:单位统一的价值

在疫苗接种点规划、急救车调度等场景中,“服务半径5公里”与“覆盖范围5千米”的需确保一致性,以避免资源配置误差。

三、常见误区与实用建议

❌ 误区辨析:

✅ 行动指南:

1. 单位换算工具辅助:使用手机计算器或健康App内置功能,快速验证“3公里=3000米”;

2. 医疗沟通确认细节:若医生建议“每日活动3千米”,可主动询问“是否包含间歇休息时间”;

3. 特殊需求标记法:糖尿病患者记录餐后散步距离时,可在健康日记中标注“1km=1000步(以个人步幅为准)”。

四、延伸思考:单位认知与健康素养

研究表明,约23%的患者因误解医疗建议中的单位信息(如混淆“毫克”与“微克”)导致用药错误。提升公众对“公里=千米”等基础单位的认知,是健康素养的重要组成部分。

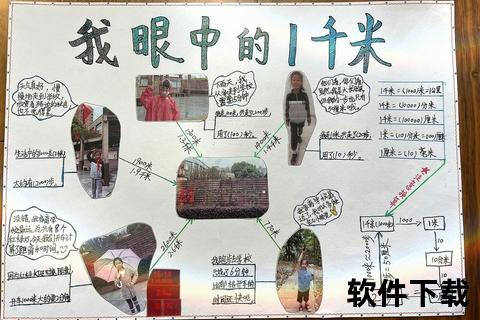

儿童教育提示:通过“学校到家的距离测量”等实践,帮助孩子建立“1公里=1000米”的具象认知,培养科学思维。

从导航提示到健康管理,从个人运动到公共卫生,1公里=1千米的简单等式背后,是科学与生活的深度联结。理解这一概念,不仅能避免日常误解,更能帮助我们在医疗场景中做出更明智的决策。下次看到体检报告中的“建议每日步行5公里”时,不妨将其转化为“5000米”,用具象化的目标为健康保驾护航。