药物过敏是生活中常见的健康问题,而外用药物引起的过敏反应往往因症状直观且处理不当导致病情加重。数据显示,约30%的皮肤病患者曾因外用药使用错误引发过敏或感染。掌握科学的防范与应急处理方法,不仅能减轻不适,更能避免严重后果。

一、外用药过敏的典型表现与原因

过敏反应的轻重程度与个体免疫状态、药物成分密切相关。常见症状可分为两类:

高风险药物包括:含抗生素的软膏(如新霉素)、非甾体抗炎药(如双氯芬酸凝胶)、中药贴剂及含防腐剂的溶液。儿童、孕妇及过敏体质者风险更高。

二、防范外用药过敏的五大原则

1. 药物选择与测试

2. 规范使用流程

3. 储存与环境管理

4. 特殊人群注意事项

5. 记录与规避过敏史

建立个人药物过敏档案,标注具体成分(如“磺胺类过敏”而非笼统“抗生素过敏”),就医时主动出示。

三、突发过敏的应急处理步骤

▶ 轻度反应(仅局部症状)

1. 立即停药:清除残留药物,用清水或生理盐水冲洗患处。

2. 物理降温:冷敷(4℃湿毛巾)每次10-15分钟,每日3-4次,减轻红肿瘙痒。

3. 药物干预:口服二代抗组胺药(如西替利嗪)联合外用炉甘石洗剂;避免抓挠以防感染。

▶ 重度反应(全身症状)

1. 急救体位:平卧并抬高下肢,保持呼吸道通畅。

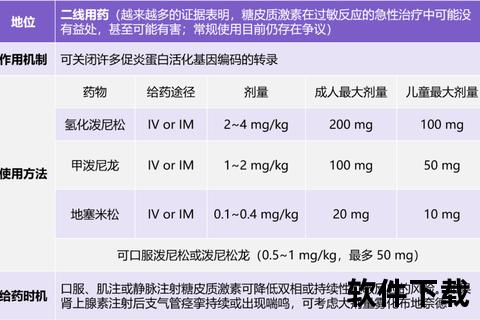

2. 药物注射:

3. 紧急送医:即使症状缓解,仍需住院观察24小时,防止迟发性休克。

注意:切勿在过敏部位继续使用“止痒偏方”(如牙膏、醋),可能引发接触性皮炎。

四、长期管理与预防复发

1. 替代药物方案:对某类药过敏者(如磺胺),可选用结构差异大的替代品(如夫西地酸)。

2. 免疫调节:反复过敏者可行特异性免疫治疗(脱敏疗法),需持续3-5年。

3. 皮肤屏障修复:日常使用含神经酰胺的保湿霜,降低皮肤敏感度。

五、就医信号与误区澄清

需立即就诊的情况:

常见误区纠正:

面对外用药过敏,科学防范与快速反应是关键。建议家庭常备抗组胺药、生理盐水和急救卡片(注明过敏药物),并通过医疗机构完成过敏原检测(如斑贴试验)。健康无小事,细节决定安全。