维生素是维持人体生命活动不可或缺的有机物质,但关于“是否需要补”“如何正确补”的争议从未停止。有人因盲目补充导致中毒,也有人因缺乏维生素引发疾病。本文将结合最新研究和临床指南,解析维生素的核心作用、适用人群及科学补充策略,帮助读者走出误区。

一、维生素的本质与分类

维生素是人体无法自主合成、必须通过食物或补充剂获取的微量营养素。它们作为辅酶或抗氧化剂,参与能量代谢、免疫调节、细胞修复等关键生理过程。

1. 水溶性维生素:包括维生素B族(B1、B2、B6、B12等)和维生素C。这类维生素无法长期储存,过量部分会随尿液排出,需每日补充。

2. 脂溶性维生素:包括维生素A、D、E、K,可储存于肝脏,过量易蓄积中毒。

二、维生素缺乏的高危症状与人群

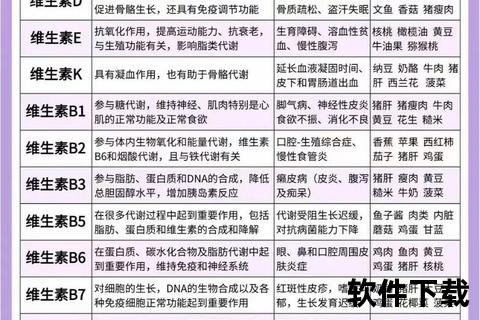

(一)常见缺乏症状

(二)需重点关注的五类人群

1. 饮食不均衡者:素食者易缺B12,节食人群易缺多种维生素。

2. 特殊生理阶段:孕妇需补充叶酸(预防胎儿神经管畸形),老年人需增加维生素D。

3. 慢性疾病患者:肝病患者易缺维生素K,胃肠道疾病影响维生素吸收。

4. 生活方式特殊者:熬夜人群需补充B族,防晒过度者需补维生素D。

5. 高强度运动者:运动员对B族和维生素C需求增加,以缓解肌肉损伤。

三、科学补充的四大原则

(一)优先食补:天然来源的黄金法则

(二)精准选择补充剂

(三)剂量控制:避免“越多越好”的误区

(四)特殊人群个性化方案

四、三大常见误区与真相

1. 误区:保健品比药品更安全

2. 误区:维生素可替代饮食

3. 误区:高价进口产品效果更好

五、行动建议:四步自检法

1. 观察症状:对照典型缺乏表现(如夜盲症提示维生素A不足)。

2. 饮食评估:记录一周膳食,排查可能缺乏的维生素类型。

3. 医学检测:通过血液检测25羟维生素D、血清B12等指标明确缺乏程度。

4. 阶梯补充:优先调整饮食,必要时在医生指导下选择补充剂。

维生素补充是一门“平衡的艺术”,过量与不足同样危险。普通人群通过多样化饮食(每日至少5种蔬菜水果、3种蛋白质来源)即可满足需求,特殊群体需结合个体化方案。记住:科学补充的核心不是“跟风”,而是“对症”。