当我们在体检报告上看到“纵隔占位”“纵隔增宽”等术语时,往往一头雾水。这个隐藏在胸腔深处的区域,究竟藏着什么秘密?它是如何影响我们的呼吸、心跳甚至全身健康的?本文将带您走进纵隔的世界,揭开它的解剖结构、功能与健康隐患,并提供实用的健康指南。

一、纵隔:胸腔的“核心控制区”

纵隔位于胸腔正中央,像一个立体的“隔板”,将左右两肺分隔开来。它的边界非常明确:前界是胸骨,后界是脊柱,两侧紧贴纵隔胸膜,上方通向颈部,下方以膈肌与腹腔分界。如果把胸腔比作一座房子,纵隔就是支撑整栋建筑的“承重墙”,内部容纳着心脏、大血管、气管、食管、胸腺、淋巴等重要器官。

纵隔的四大分区与内容物

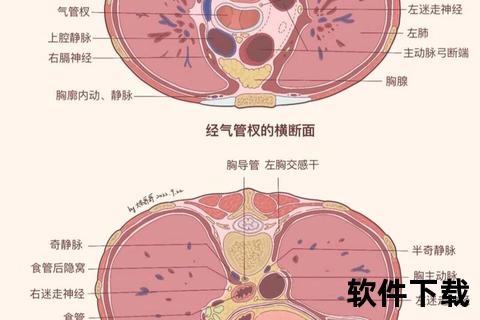

医学上通常将纵隔分为四个区域,不同区域的结构和疾病特点各异:

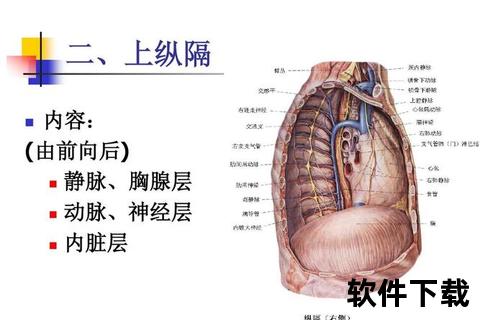

1. 上纵隔:位于胸骨角平面以上,包含胸腺、头臂静脉、气管、食管上段等。

2. 前纵隔:心脏和胸骨之间的狭小空间,常见胸腺瘤、畸胎瘤。

3. 中纵隔:心脏及大血管所在区域,易发心包囊肿、淋巴结肿大。

4. 后纵隔:紧贴脊柱,神经源性肿瘤(如神经鞘瘤)高发。

二、纵隔异常:身体发出的“危险信号”

常见症状与病因

纵隔疾病的表现因病变位置而异,但以下症状需警惕:

病因分类:

三、诊断与治疗:精准锁定问题

检查手段的“组合拳”

1. 影像学检查:

2. 病理确诊:

治疗策略因人而异

四、预防与日常管理:守护纵隔健康

高危人群的筛查建议

家庭应急处理

若突发剧烈胸痛、呼吸困难或咳血:

1. 立即拨打急救电话。

2. 保持半坐位,减少胸腔压力。

3. 避免进食饮水,防止误吸。

五、特殊人群注意事项

纵隔健康,从认知开始

纵隔虽“低调”,却是生命活动的核心枢纽。了解其结构与功能,识别异常信号,及时就医检查,是维护胸腔健康的关键。记住:长期咳嗽、吞咽梗阻或不明原因消瘦,务必尽早进行胸部CT检查。健康的生活方式(如、控制血压)也能显著降低纵隔疾病风险。