新生儿在睡醒后出现哭闹是育儿初期最常见的挑战之一。这种哭闹不仅是宝宝表达需求的“语言”,也可能隐藏着生理或心理层面的信号。根据统计,约80%的新生儿在出生后3个月内存在睡眠中断后难以自主接觉的情况。理解哭声背后的含义,掌握科学应对策略,不仅能缓解家庭焦虑,更有助于婴儿早期安全感与睡眠节律的建立。

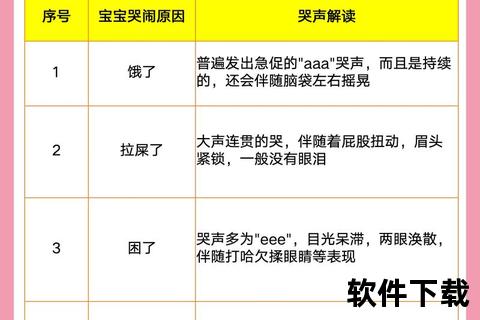

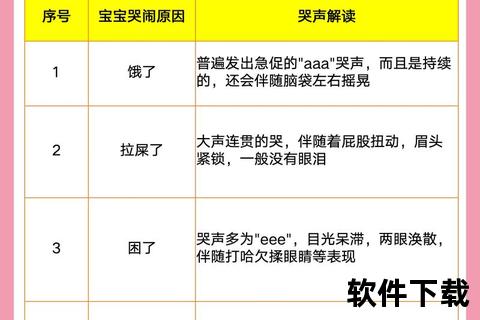

一、哭声解码:生理需求的关键信号

新生儿不具备语言表达能力,但不同哭声特征对应着不同需求,父母可通过“哭声+体征”综合判断:

1. 基础生理需求

饥饿性哭闹:哭声短促低沉,伴随吮吸动作或手指放入口中的觅食反射,多见于喂奶后2-3小时。

排泄不适:尿布湿透时哭声断续不规律,可能伴随扭动臀部或蹬腿动作。

温度失衡:环境过热时哭声洪亮有力,皮肤潮红出汗;过冷时哭声微弱,手脚发凉。

2. 病理性预警

肠绞痛:突发性尖声哭叫,双腿蜷曲,每天持续3小时以上且每周超过3天。

感染性疾病:伴随发热、呕吐或呼吸急促,哭声呈现异常高亢或呻吟状。

皮肤刺激:尿布疹或湿疹引发的哭闹,常伴随抓挠动作,皮肤可见红斑或破损。

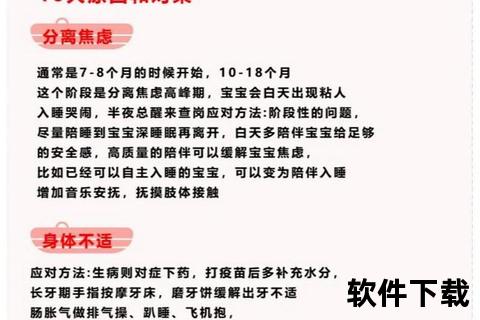

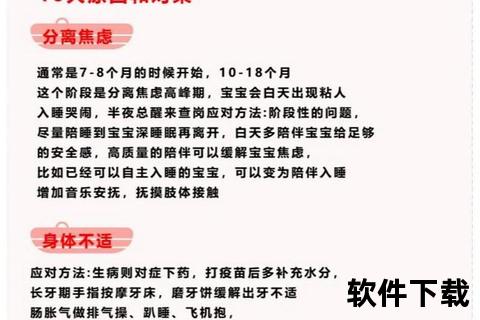

二、心理安抚的核心逻辑

婴儿神经系统尚未发育完善,脱离子宫后的环境变化易引发安全感缺失。研究表明,新生儿在熟悉的气味(如母亲体味)环境中,皮质醇水平可降低40%。

1. 基础安抚四步法

触觉联结:采用“袋鼠式护理”,将只穿尿布的婴儿垂直贴于父母裸露胸膛,心跳声和体温可模拟子宫环境。

动态模拟:5S安抚法(包裹/Swaddling、侧卧/Side-position、摇晃/Swinging、嘘声/Shushing、吮吸/Sucking)通过复现子宫内触觉、听觉和运动感实现镇定。

环境调控:使用白噪音(如吹风机声、流水声)掩盖环境杂音,音量控制在50分贝以下。

节奏干预:轻拍频率建议每分钟60次(与成人静息心率一致),背部或臀部拍抚效果最佳。

2. 进阶技巧

睡眠联想建立:固定睡前仪式(按摩→喂奶→哼歌)形成条件反射,缩短入睡时间。

昼夜节律培养:白天保持自然光照,夜间使用红光夜灯(波长620-750nm不影响褪黑素分泌)。

安抚工具选择:医疗级硅胶安抚奶嘴需在母乳喂养稳定后引入,单次使用不超过20分钟。

三、科学应对的三大场景

1. 突发性剧烈哭闹

立即排查:检查是否有头发缠绕肢体、呛奶或发热(耳温≥38℃需就医)。

应急处理:采用“飞机抱”姿势缓解腹胀,配合顺时针腹部按摩(避开脐部)促进排气。

2. 持续性夜间哭醒

作息调整:建立“吃-玩-睡”循环,清醒间隔控制在45-90分钟,避免过度疲劳。

睡眠环境优化:室温维持在24-26℃,使用襁褓包裹时确保髋关节能自由活动。

3. 情绪性哭闹

转移注意力:展示黑白对比卡或发出“哦-哦”声调,激活婴儿定向反射。

渐进脱敏:从怀抱安抚逐步过渡到床边轻拍,培养自主入睡能力。

四、何时需要专业干预

1. 就医指征

哭闹伴随喷射性呕吐、血便或囟门膨出。

每天哭闹超过5小时且安抚无效,持续一周以上。

2. 发育评估建议

4月龄后仍无法连续睡眠3小时,需排查神经系统发育问题。

对声音或触觉刺激无反应,提示需进行听力或感知觉筛查。

理解新生儿哭闹的本质是建立亲子信任的第一步。通过系统观察(记录哭闹时间、频率、伴随症状)和阶梯式响应(从基础需求满足到心理安抚),多数睡眠中断问题可在3个月内改善。值得注意的是,约15%的婴儿属于高敏感特质,这类群体可能需要更长的适应期。父母的情绪稳定(皮质醇水平降低30%可减少婴儿应激反应)与科学护理的结合,才是破解哭闹难题的关键。

相关文章:

文章已关闭评论!