宫颈是女性生殖系统的重要屏障,但它也可能因多种因素悄悄长出“小肉揪”——宫颈息肉。这种看似不起眼的赘生物可能伴随异常出血、反复感染甚至影响生育,但多数人对它的认知仍停留在“炎症”层面。本文将以科学视角解析这一常见疾病的防治要点。

一、隐匿的健康隐患:宫颈息肉的形成机制

宫颈息肉本质上是宫颈黏膜异常增生的良性肿物,其成因可归纳为三大类:

1. 慢性炎症刺激:长期存在的宫颈炎或炎会导致黏膜持续充血、增生,最终形成带蒂肿物。

2. 激素水平失衡:雌激素过高会促使宫颈腺体过度分泌,形成富含血管的增生组织。

3. 机械损伤诱发:分娩裂伤、宫腔手术操作或频繁性生活造成的微小创口,可能成为病原体入侵的通道。

值得注意的是,约30%患者无明显诱因,可能与个体免疫应答差异相关。

二、不可忽视的预警信号

宫颈息肉临床表现具有显著差异性:

典型症状

隐匿表现

特殊人群特征

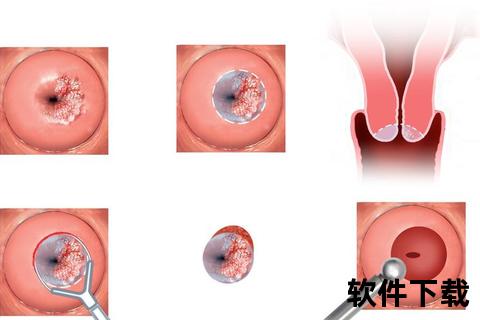

三、精准识别:诊断技术全解析

当出现可疑症状时,建议通过以下检查确诊:

1. 妇科双合诊:初步判断息肉位置、质地及活动度

2. 镜成像:放大40倍观察表面血管形态,区分炎性增生与癌前病变

3. 超声评估:经超声可显示宫颈管内息肉基底情况

4. 病理金标准:钳取组织送检,明确病理类型及恶性风险(恶变率<1%)

四、阶梯式治疗方案选择

治疗策略需根据息肉特征、生育需求及合并症个性化制定:

1. 保守观察

适用条件:

管理要点:每3-6个月复查镜

2. 药物治疗

3. 微创手术

术后管理

五、特殊人群管理要点

妊娠期

备孕期

绝经期

六、预防复发的核心策略

1. 源头控制:规范治疗炎、宫颈炎等基础疾病

2. 屏障保护:同房全程使用避孕套,降低交叉感染风险

3. 激素监测:40岁以上女性每年检测性激素六项

4. 医械消毒:避免非正规机构进行灌洗等操作

5. 免疫强化:补充β-葡聚糖、维生素E等免疫调节剂

何时必须就医?

出现以下情况请24小时内就诊:

宫颈息肉虽多为良性病变,但其作为宫颈健康状态的“晴雨表”,值得每个女性重视。建议育龄女性每年至少进行一次妇科检查,高危人群(反复流产史、HPV阳性者)可缩短至半年。通过科学防治,完全可将疾病影响控制在最小范围。