喉咙的剧烈疼痛、吞咽时的“刀割感”、持续不退的高热——当这些症状突然袭来时,很可能意味着化脓性扁桃体炎正在侵袭你的身体。这种看似普通的咽喉疾病,若未得到规范治疗,可能引发心肌炎、肾炎等全身并发症。在抗生素选择与用药时长等问题上,普通患者往往陷入困惑:为何医生要求必须吃满10天药?儿童和孕妇的用药又有何特殊讲究?

一、疾病本质:从红肿到化脓的演变机制

化脓性扁桃体炎的本质是细菌突破人体防御系统引发的急性感染。乙型溶血性链球菌占据致病菌的70%-80%,这类细菌能分泌溶血毒素溶解红细胞,其表面抗原更易引发免疫系统的过度反应。当机体因疲劳、受凉导致免疫力下降时,细菌会突破扁桃体隐窝的机械屏障,在淋巴滤泡内大量繁殖形成脓栓。

典型症状呈现阶段性变化:初期咽喉干痒(24小时内)→单侧咽痛(48小时)→双侧刀割样疼痛伴高热(72小时)→扁桃体表面出现黄白色脓点(96小时)。儿童患者因气道狭窄可能出现呼吸急促、睡眠打鼾,而孕妇群体因免疫抑制状态更易快速进展为扁桃体周围脓肿。

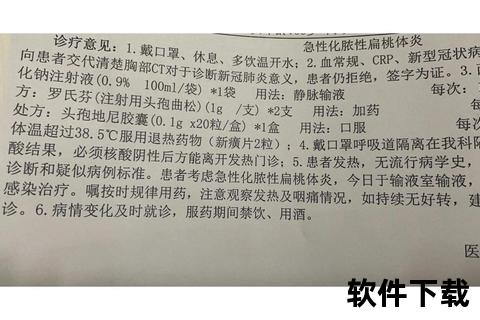

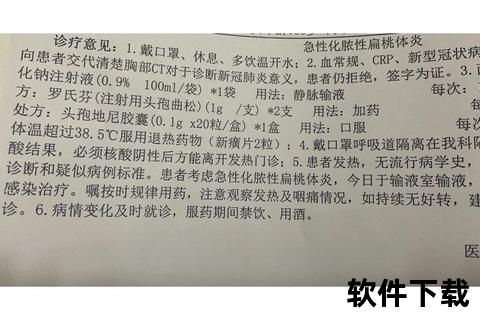

二、药物选择:精准打击背后的科学逻辑

1. 抗生素的阶梯选择原则

• 首选青霉素类:阿莫西林/克拉维酸钾凭借对链球菌90%以上的敏感率,成为一线用药。克拉维酸可抑制细菌β-内酰胺酶,将疗效提升30%。

• 替代方案的选择逻辑:对青霉素过敏者,二代头孢(头孢呋辛)因与青霉素交叉过敏率低于7%,成为优先替代品。大环内酯类(阿奇霉素)仅用于双重过敏者,但需注意我国链球菌对其耐药率已达45%。

• 特殊人群调整:孕妇需在感染科医生指导下使用阿莫西林,避免使用影响胎儿骨骼发育的喹诺酮类;儿童建议采用颗粒剂型,按30-50mg/kg/day精准计算剂量。

2. 疗程设定的病理学依据

10天的标准疗程并非随意设定:前5天清除游离病原体,后5天穿透生物膜杀灭隐匿菌群。研究显示,疗程不足7天者复发风险增加3倍,并发急性肾炎的概率提升15%。头孢类虽可缩短至5天疗程,但需每日两次给药维持血药浓度。

三、临床实践中的六大用药误区

1. 见好就停药的隐患:60%的患者在症状缓解后自行停药,导致12.7%的病例发展为慢性炎症。

2. 剂型选择的科学性:头孢呋辛酯片需随餐服用提升吸收率,而阿奇霉素应与食物间隔2小时避免胃酸破坏。

3. 局部用药的辅助地位:氯己定含漱液可使细菌载量减少60%,但无法替代全身用药。

4. 退热药的合理使用:布洛芬在退热同时能抑制前列腺素介导的炎症反应,但需与抗生素间隔1小时服用。

5. 微生物检测的临床价值:快速抗原检测可在15分钟内明确链球菌感染,避免38%的抗生素滥用。

6. 中成药的配伍禁忌:蒲地蓝消炎口服液与阿莫西林联用可能加重胃肠道反应,建议间隔2小时服用。

四、特殊人群的个体化治疗策略

儿童患者:

• 头孢克洛颗粒按20mg/kg/day分次给药,发热超过72小时需排查传单细胞增多症。

• 吞咽困难时可选用草莓味干混悬剂,配合冷流质饮食减轻刺激。

妊娠期管理:

• 青霉素过敏孕妇首选头孢地尼,该药物胎盘透过率低于0.1%。

• 化脓期可采用超声雾化吸入(生理盐水+糜蛋白酶),使脓栓脱落效率提升40%。

术后复发预防:

每年发作超过3次者建议进行免疫评估,IgG亚类缺陷患者可采用细菌溶解产物(如OM-85)进行免疫调节。

症状监控时间轴(就医)

• 24小时:体温>39℃伴寒战

• 48小时:出现"空空样"咳嗽(喉炎征象)

• 72小时:颈部淋巴结肿大>2cm

• 96小时:出现洗肉水样尿(肾炎预警)

当扁桃体表面的白色分泌物用压舌板难以剥离时,往往提示合并真菌感染。此时需加用制霉菌素局部涂抹,并调整抗生素为哌拉西林他唑巴坦。规范的药物治疗配合精准的病程观察,可使95%的患者避免手术干预。记住,每一次规范用药都在降低0.7%的远期并发症风险——这不仅是对疾病的抗争,更是对身体未来的投资。