褪黑素作为近年来备受关注的助眠产品,其普及率与争议性同步攀升。数据显示,我国成年人失眠发生率高达38.2%,在寻求解决方案的过程中,约27%的失眠者尝试过褪黑素类产品。但医学界普遍存在担忧:2022年美国中毒控制中心报告的儿童误服褪黑素案例激增5.3倍,加拿大儿科专家更发现14岁以下儿童连续服用超过12个月的现象普遍存在。这些数据揭示出公众对褪黑素认知的深层矛盾——既渴望快速解决睡眠问题,又缺乏系统性的风险认知。

一、褪黑素作用机制与适用边界

褪黑素本质是松果体分泌的神经内分泌激素,通过激活视交叉上核的MT1/MT2受体调控昼夜节律。临床证据显示其对两类情况有效:跨越2-5个时区引发的昼夜节律失调(有效率约67%)、60岁以上人群因褪黑素自然分泌减少导致的入睡困难(可使入睡时间缩短12.8分钟)。但对焦虑性失眠、慢性疼痛引发的睡眠障碍等复杂情况,单用褪黑素有效率不足15%。

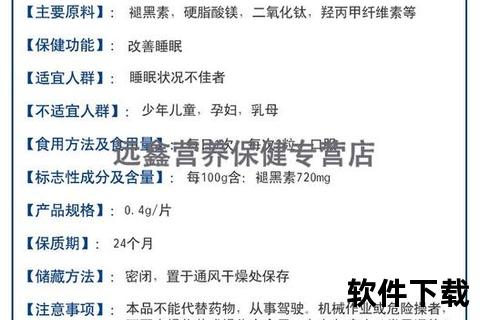

需要特别关注的是剂量差异:我国建议日摄入1-3mg,而加拿大允许剂量上限达10mg,这种国际标准的分歧导致实际使用中存在过量风险。2023年检测发现市售产品实际含量与标注剂量偏差最高达478%,凸显规范用药的重要性。

二、多维视角下的副作用谱系

短期不良反应呈现剂量依赖性特征:

长期风险涉及多系统影响:

值得警惕的是药物相互作用:与抗凝血药同服可能延长凝血时间32%,与免疫抑制剂联用会降低药物代谢率41%。心血管疾病患者使用后夜间血压波动幅度增加15mmHg,这解释了为何加拿大要求高血压患者必须监测血压后使用。

三、特殊人群的精准化管理

儿童青少年需遵循「3L原则」:

孕产妇群体存在双重考量:

慢性病患者需监测系统:

四、科学使用框架建议

建立「四维评估体系」保障用药安全:

1. 需求评估:通过「失眠严重程度指数(ISI)」量表初筛,得分<15分者优先非药物干预

2. 产品筛选:选择USP认证产品,规避含量偏差风险

3. 周期控制:遵循「3-7-21法则」——3天观察反应,7天评估效果,21天强制停药期

4. 行为协同:配合光照疗法(晨间10000lux光照30分钟)、睡眠压缩技术(每日卧床时间减少20%)

当出现持续梦境异常、日间认知功能下降或情绪波动时,应立即启动「72小时洗脱期」。临床数据显示,85%的轻度依赖症状可通过渐进式减量(每周递减0.5mg)在4周内消除。

五、替代方案与就医指征

对于非适应症群体,可尝试:

出现以下情况需立即就医:

医学界正在探索第三代褪黑素受体激动剂(如Tasimelteon),其选择性结合MT2受体的特性可能将副作用发生率降低至传统制剂的1/3,这预示着未来更精准的睡眠调控方案。

睡眠医学的发展揭示:真正的解决方案不在于寻找「完美药物」,而是建立个体化的节律管理体系。当500mg色胺酸与0.3mg褪黑素的组合方案可使60%的轻度失眠者实现自然睡眠时,我们更需要思考如何让科技服务于生命本源的需求。