B超作为现代医学中最常用的影像学检查手段之一,凭借其无创、便捷、无辐射的特点,成为疾病筛查和健康管理的重要工具。无论是常规体检、孕期监测,还是脏器疾病的诊断,B超都扮演着不可替代的角色。但很多人对它的具体应用场景、不同类型的选择以及检查注意事项仍存在困惑。本文将深入解析这一技术的核心要点,帮助公众更科学地认识和使用这项检查。

一、B超的工作原理与技术分类

B超的核心原理基于超声波在不同组织中的反射差异。当高频声波(2-18MHz)进入人体后,不同密度的组织会产生强度不一的回声信号,仪器通过接收这些信号构建二维图像。相较于X线或CT,它不涉及电离辐射,因此在孕妇、儿童群体中应用更安全。

目前临床常用的B超类型包括:

1. 普通B超(黑白超声)

基础型检查,通过灰度变化显示组织结构,适用于常规腹部检查(如肝胆胰脾)、甲状腺结节筛查等。其优势在于操作简单、费用低,但对血流动态显示有限。

2. 彩色多普勒超声(彩超)

在黑白图像基础上叠加血流信息,红色代表流向探头的血流,蓝色表示远离。这种技术对血管病变(如动脉狭窄、静脉血栓)、心脏瓣膜功能评估至关重要。例如,甲状腺癌的血流特征与良性结节有明显差异。

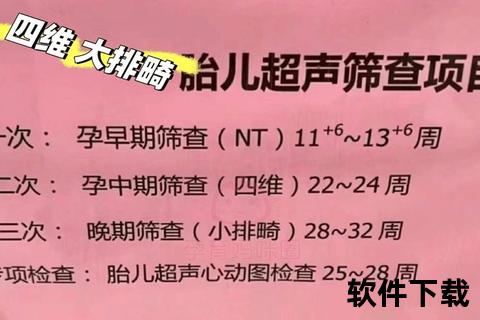

3. 三维/四维超声

通过计算机重建技术呈现立体图像,四维增加了时间维度,可观察胎儿实时动作。这类检查多用于产前畸形筛查(如唇裂、脊柱异常),以及复杂器官病变的立体定位。

二、B超的临床应用场景解析

(一)消化系统疾病诊断

(二)泌尿与生殖系统检查

(三)特殊领域的精准诊断

三、检查前的关键准备事项

(一)饮食与作息调整

(二)特殊人群注意事项

(三)与其他检查的协调

若需进行胃肠钡餐或增强CT,应优先安排B超,避免造影剂干扰。X线检查后需间隔3天再行超声。

四、B超的局限性与替代方案选择

尽管B超应用广泛,仍存在以下局限:

1. 气体与骨骼干扰:肺部、胃肠等含气器官显像不清,颅脑检查效果弱于CT/MRI。

2. 微小病灶漏诊:<1cm的肿瘤可能无法检出,需结合肿瘤标志物或增强影像。

3. 操作依赖性:图像质量受医生经验影响,复杂病例建议选择三级医院复查。

当B超无法明确诊断时,可考虑以下进阶检查:

五、检查后的报告解读建议

1. 术语解析:

2. 随访策略:

B超技术的进步使疾病诊断更加精准,但合理应用离不开医患配合。检查前充分准备、检查后科学解读,才能最大化其价值。当报告提示异常时,不必过度焦虑,及时与专科医生沟通,制定个体化诊疗方案才是关键。健康管理无小事,正确认识医疗工具的价值与局限,方能真正守护生命质量。