维生素作为人体必需的微量营养素,虽不直接供能,却在代谢、免疫、骨骼健康等生理过程中扮演关键角色。近年来,随着健康意识提升,维生素补充剂市场规模激增,但调查显示,约67%的公众存在盲目补充现象,甚至因过量摄入导致健康风险。本文结合最新临床指南和营养学研究,解析科学补充的核心逻辑。

一、维生素缺乏的隐形警报:从症状到健康危机

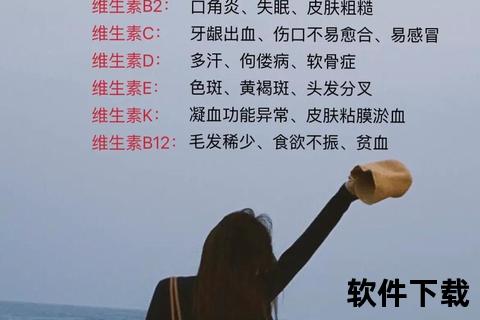

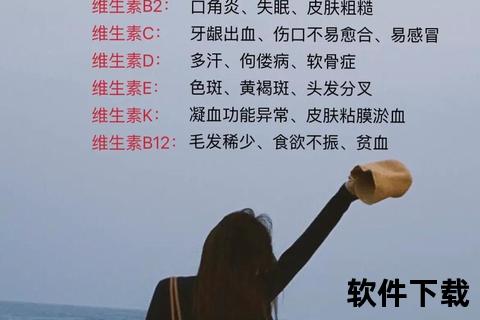

维生素缺乏初期症状常被忽视,但持续缺乏可能导致不可逆损伤。例如:

维生素A缺乏:夜间视力模糊、皮肤干燥脱屑,严重时引发角膜溃疡;

维生素B2缺乏:口角炎、唇干裂,儿童可能出现生长迟缓;

维生素D缺乏:肌肉无力、骨痛,老年人骨折风险增加3倍;

维生素C缺乏:牙龈出血、伤口愈合延迟,极端情况导致坏血病。

值得注意的是,不同人群缺乏特征存在差异。孕妇若叶酸不足,胎儿神经管畸形风险上升;儿童维生素D缺乏可能导致佝偻病,表现为“O型腿”或“鸡胸”;老年人因消化功能减退,维生素B12缺乏可能引发贫血和认知障碍。

二、科学补维三原则:缺什么?补多少?怎么补?

1. 精准需求评估

检测先行:通过血清25羟维生素D、红细胞叶酸浓度等生化检测,明确缺乏种类。

高危人群筛查:长期熬夜者(需B族维生素)、素食者(需B12)、日晒不足者(需维生素D)均为重点对象。

2. 剂量与来源的科学平衡

国际标准建议(以成年人为例):

| 维生素 | 每日推荐量 | 最高耐受量 | 主要食物来源 |

|--|||--|

| A | 700-900μg | 3000μg | 动物肝脏、胡萝卜 |

| D | 600-800IU | 4000IU | 深海鱼、日晒合成 |

| C | 100mg | 2000mg | 柑橘、西兰花 |

优先食补策略:

脂溶性维生素(A/D/E/K):搭配脂肪类食物(如维生素D与牛奶同食)可提高吸收率;

水溶性维生素(B/C):避免过度烹饪,建议生食或短时蒸煮。

3. 补剂选择的黄金法则

单一型 vs 复合型:明确缺乏单一维生素时选择单一制剂;亚健康人群可选含B族、C、D的复合剂。

特殊配方适配:孕妇需含叶酸(400-800μg)和铁的孕期复合维生素;老年人建议选择添加B12的配方。

三、避坑指南:常见误区与风险警示

1. “越多越好”的认知陷阱

维生素A过量可致肝损伤,孕妇超量可能致畸;

长期大剂量维生素C(>2000mg/日)增加肾结石风险。

2. 药物相互作用

维生素B2与抗抑郁药(如阿米替林)同服可能降低药效;

维生素K会拮抗华法林的抗凝作用。

3. 伪科学宣传识别

宣称“治愈癌症”的维生素疗法均无循证依据;

“天然提取”并非绝对安全,合成维生素同样符合药典标准。

四、分人群补充方案:从儿童到银发族

1. 儿童青少年

关键营养素:维生素D(400-600IU/日)、钙、锌;

饮食建议:每天1个鸡蛋、500ml强化维生素D牛奶。

2. 孕产妇

孕早期:叶酸(400μg)预防神经管缺陷;

孕中晚期:增加铁(27mg)和维生素D(1000IU)。

3. 老年人

重点补充:维生素B12(2.4μg)、D(800-1000IU);

监测建议:每年检测一次同型半胱氨酸水平,评估B族代谢状态。

五、行动清单:构建个性化维生素管理计划

1. STEP 1:自我评估

记录3日饮食,使用“中国居民平衡膳食宝塔”比对缺口;

观察是否存在疲劳、脱发等亚健康信号。

2. STEP 2:医学干预

疑似严重缺乏者,需进行血清维生素水平检测;

慢性病患者(如糖尿病、肾病)需在医生指导下调整剂量。

3. STEP 3:动态调整

夏季日照充足时,可减少维生素D补剂用量;

手术后或感染期,短期增加维生素C(200mg/日)促进恢复。

维生素补充的本质是“精准修补”,而非“越多越好”。当出现不明原因的乏力、口腔溃疡或皮肤病变时,建议优先排查营养缺乏可能。记住:食物是第一选择,补剂是必要补充,医学指导是不可替代的安全保障。通过科学认知与行动,每个人都能成为自身健康的“营养指挥官”。

相关文章:

文章已关闭评论!