心力衰竭(心衰)的生存期与多种因素密切相关,科学的疾病管理与早期干预可显著改善患者预后。

心力衰竭被称为“心脏病的最终战场”,其本质是心脏泵血功能无法满足身体代谢需求,导致呼吸困难、水肿、乏力等症状,严重时甚至威胁生命。近年来,我国心衰患病率逐年上升,且呈现年轻化趋势,30-50岁人群因高血压、糖尿病等危险因素导致的病例逐渐增多。对于患者及家属而言,最关心的问题之一是“心衰能活多久”。本文将从关键预后因素、生存期评估、治疗进展及日常管理等方面,提供科学解析与实用建议。

一、影响心衰预后的关键因素

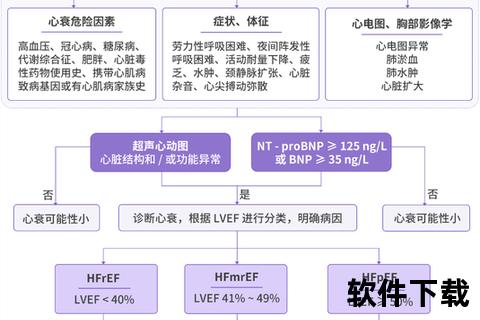

1. 基础心脏功能与疾病类型

2. 合并症与器官功能

3. 治疗依从性与生活方式

4. 社会支持与心理状态

抑郁、焦虑等负面情绪降低治疗依从性,而家庭支持可减少30%的再住院风险。

二、生存期评估:从数据到个体化预测

1. 不同分期的生存率差异

2. 风险分层工具

临床常用MAGGIC评分、西雅图心衰模型等工具,结合年龄、LVEF、肾功能等指标预测个体生存率。例如,LVEF<25%、血肌酐>2 mg/dL的高危患者,2年死亡率超过50%。

三、延长生存期的核心策略

1. 药物治疗:从“金三角”到“新四联”

2. 器械与手术干预

3. 中西医结合治疗

中药芪参益气滴丸在改善运动耐量(6分钟步行距离增加38米)和生活质量方面具有循证支持,尤其适用于气虚血瘀型患者。

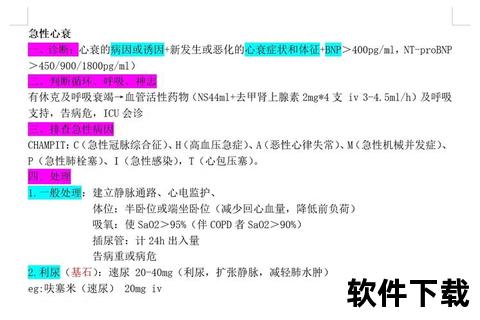

四、日常管理与紧急处理指南

1. 家庭监测要点

2. 饮食与运动

3. 特殊人群注意事项

五、总结与行动建议

心衰的生存期并非“一成不变”,通过规范治疗、精细化管理及社会支持,患者完全可能实现长期带病生存。关键行动步骤包括:

1. 定期随访:出院后3个月内至少复诊4次,调整药物至目标剂量。

2. 紧急预案:家中备氧疗设备,家属学习心肺复苏术(CPR)。

3. 心理支持:加入患者互助组织,减轻焦虑抑郁。

心衰虽不可治愈,但科学的疾病认知与积极应对可显著改写生命轨迹。