新生儿睡眠问题往往让新手父母陷入焦虑与疲惫的循环。这些看似“不听话”的夜醒、哭闹背后,既有生理发育的必然规律,也可能隐藏着需要关注的风险信号。我们结合临床医学指南与育儿实践经验,为父母梳理出科学应对方案。

一、睡眠异常的四大核心机制

1. 昼夜节律未建立

新生儿出生后6-8周内,褪黑素分泌尚未形成昼夜差异,导致睡眠周期碎片化。此时每段睡眠仅持续1-4小时,频繁夜醒属于正常现象。

2. 睡眠周期转换敏感

婴儿每50-60分钟经历一次睡眠周期转换,在浅睡眠期(占70%)常出现肢体抽动、哼唧等表现。过早干预反而会打断自主接觉能力。

3. 神经系统发育特性

前庭系统未成熟导致惊跳反射频繁,触觉敏感则表现为易受环境干扰。这类生理性反应在4-6个月后会逐渐消退。

4. 能量储备模式差异

新生儿胃容量仅5-7ml,需每2-3小时进食。这种高频喂养需求与睡眠周期天然冲突。

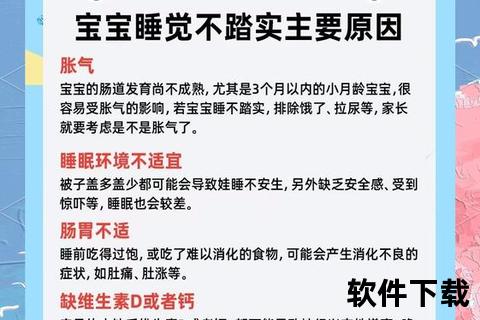

二、引发不睡觉的七大原因与应对

原因1:营养补充干扰(维生素AD相关)

机制:维生素D可能短暂激活中枢神经系统,部分敏感婴儿出现兴奋性反应。

识别特征:服用后1小时内出现异常活跃,但无持续哭闹。

科学处理:

原因2:生理性饥饿/过饱

饥饿信号:睡眠中突然剧烈哭闹、觅食反射增强,安抚无效

过饱表现:拍嗝后仍弓背蹬腿、腹部膨隆

喂养策略:

原因3:环境刺激失衡

温度陷阱:婴儿体感温度比成人高0.5-1℃,手脚微凉(非冰冷)才是舒适状态。可通过颈背部温度判断,而非手脚。

光线管理:使用红橙光谱夜灯(波长>600nm),避免蓝光抑制褪黑素。

噪音应对:持续白噪音(50分贝)比绝对安静更易安抚,推荐雨声、吹风机录音。

原因4:肠道功能紊乱

肠绞痛识别:每天固定时段(多发生于傍晚)持续哭闹≥3小时,每周≥3天。

缓解方案:

原因5:睡眠联想错误

典型误区:抱睡、奶睡形成依赖,婴儿在浅睡眠期无法自我安抚。

重建方案:

原因6:特殊发育阶段

睡眠倒退期:4个月左右睡眠周期从2阶段变为4阶段,表现为夜醒增加、小睡缩短。需调整白天作息,增加1次小睡。

出牙期不适:冷藏牙胶咬合可缓解疼痛,避免使用含苯佐卡因的凝胶。

原因7:病理性因素

预警信号:

紧急处理:立即采用「复苏体位」(侧卧头后仰),清理口鼻分泌物。

三、分阶段睡眠训练方案

1. 0-2个月:建立昼夜节律

2. 3-4个月:培养自主入睡

3. 5-6个月:巩固睡眠周期

四、特殊场景处理

当睡眠问题伴随发育迟缓(如3个月不能抬头)、持续体重不增时,需排查脑神经发育异常。记住:所有睡眠训练都应以婴儿情绪稳定为前提,强制训练可能引发安全感缺失。父母的情绪管理同样关键——轮流值夜、每日保证4小时连续睡眠,才能形成养育良性循环。