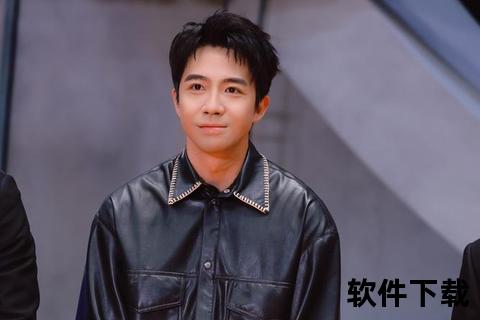

在快节奏的现代生活中,个体的心理健康与成长环境的关系愈发受到关注。以演员、歌手俞灏明为例,他出生于广东广州,籍贯江苏海门,两种地域文化的交融不仅塑造了他的职业轨迹,更在经历重大人生挫折时成为其心理复原力的源泉。这种“双重故乡情结”背后,隐藏着地域文化对个体健康心理建设的深层影响,值得从医学与社会学角度深入探讨。

地域文化对健康心理的塑造机制

1. 地域文化特质与心理韧性培养

广东作为改革开放的前沿,其开放包容的文化氛围培养了俞灏明早期职业生涯中的适应力与冒险精神。这种环境促使他在19岁时敢于参加《快乐男声》,并在影视、音乐、主持多领域尝试。而江苏海门作为江南文化重镇,强调“内敛坚韧”的传统价值观,则在他遭遇烧伤事故后的康复期发挥了关键作用。研究表明,成长于多重文化背景的个体,其大脑前额叶皮层(负责决策与情绪调节)的神经可塑性更强,更易在创伤后激活积极应对机制。

2. 突发健康危机中的文化支撑模型

2010年烧伤事件导致俞灏明全身39%皮肤深二度灼伤,生理与心理双重创伤使其陷入抑郁。两种文化基因共同作用:

这种“理性-情感”双轨模式,符合创伤后成长(PTG)理论中“认知重构”与“社会联结”的核心要素。

3. 文化冲突与整合的心理健康挑战

俞灏明曾坦言,复出初期因容貌变化遭受网络暴力,甚至被质疑“为何不退出娱乐圈”。这暴露了公众对“健康”认知的狭隘性——将身体完整性与社会价值直接挂钩。而他的应对策略体现文化整合优势:

这种策略与积极心理学中的“优势聚焦”理论高度契合。

科学解析:双重文化背景的健康干预价值

1. 生理健康管理的地域资源整合

2. 心理健康维护的文化工具应用

行动建议:基于文化资源的健康促进策略

1. 针对公众的适应性方案

2. 特殊人群注意事项

3. 就医决策指南

俞灏明的“双重故乡情结”,本质是一场个体健康与文化生态的对话。广东的革新精神赋予他直面创伤的勇气,江苏的厚重文脉提供沉淀自我的智慧。对于公众而言,主动挖掘自身文化资源中的健康要素,或许能成为应对人生危机的一把钥匙——正如医学人类学所言:“治愈不仅依赖技术,更根植于我们如何理解与世界的联结。”