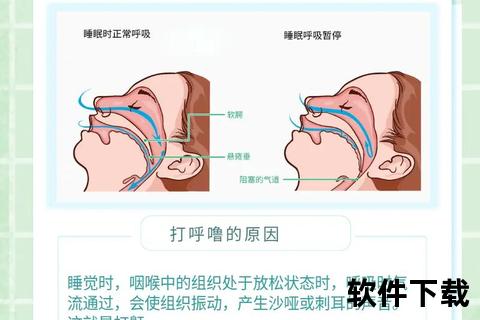

儿童在睡眠中发出轻微鼾声往往被家长误认为"睡得香甜",但医学研究证实,持续性打鼾可能是健康警报。据统计,我国约5.7%的儿童存在频繁打鼾现象,其中部分可能发展为阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA),这种疾病若未及时干预,可能引发认知损伤、颌面畸形等严重后果。本文将从临床医学角度解析儿童打鼾的深层原因,并提供科学应对策略。

一、识别危险信号:生理性鼾声与病理性鼾症

生理性打鼾多由暂时性因素引起:

病理性鼾症的警示标志:

1. 呼吸节律异常:每小时出现5次以上呼吸暂停(每次持续10秒以上)

2. 特殊面容发展:持续1年以上张口呼吸可能形成"腺样体面容"——上唇短厚、牙列不齐

3. 睡眠行为异常:频繁翻身(每夜超过3次)、夜惊或遗尿(每周超过2次)

4. 日间功能受损:注意力缺陷发生率是正常儿童的3倍,学习成绩下降风险增加40%

二、病因深度解析:从解剖结构到系统疾病

1. 淋巴组织增生(占比68%)

腺样体位于鼻咽顶后壁,2-6岁生理性肥大期最易堵塞气道。当腺样体厚度超过鼻咽腔70%时,OSA发生率提升至83%。扁桃体III度肥大可使口咽部通气面积减少80%。

2. 鼻腔功能障碍

过敏性鼻炎患儿中,42%存在夜间打鼾。鼻黏膜水肿使鼻腔有效通气截面积缩减,迫使转为口呼吸模式,形成恶性循环。

3. 代谢相关因素

肥胖儿童OSA发病率是正常体重者的3.5倍,颈部脂肪沉积使咽侧壁厚度增加1.5-2mm。BMI每增加1kg/m²,呼吸暂停低通气指数(AHI)上升0.7次/小时。

4. 颅面发育异常

下颌后缩患儿的下颌支长度较正常儿童短5-8mm,舌体相对后移3-4mm,显著增加气道塌陷风险。

三、诊断金标准与分级评估

多导睡眠监测(PSG)是确诊核心手段,新版《中国儿童OSA指南》将诊断标准从AHI>5调整为OAHI>1次/小时。具体分级:

四、阶梯式治疗方案

(1)一线干预措施

(2)手术指征与选择

腺样体/扁桃体切除术适用于:

目前低温等离子刀手术出血量<5ml,术后疼痛评分降低60%

(3)特殊人群管理

五、家庭监护与预防体系

日常监测表(建议每周记录):

| 观察项 | 正常表现 | 异常警示 |

|-|-|-|

| 呼吸暂停次数 | ≤2次/夜 | ≥5次伴面色发绀 |

| 睡眠姿势 | 自然翻身≤2次 | 频繁翻滚或跪趴睡 |

| 晨起状态 | 精神饱满 | 口干、烦躁 |

预防四要素:

1. 营养管理:控制速食摄入(每周<2次),增加ω-3脂肪酸(如三文鱼)摄入

2. 过敏防控:定期除螨(每平方米活螨数<100只),维持湿度50%-60%

3. 呼吸训练:每天10分钟鼓腮呼吸练习,增强咽部肌肉张力

4. 生长监测:3-6岁儿童每年身高增长<5cm需警惕

六、就医决策树

出现以下情况应立即就诊:

对于初诊患儿,建议完成:

1. 电子鼻咽镜(评估腺样体堵塞程度)

2. 头颅侧位片(测量ANB角)

3. 过敏原检测(特别是尘螨、霉菌)

特别提示:新版诊疗指南强调多学科协作,耳鼻喉科、口腔正畸科、呼吸科联合诊疗可使有效率提升至92%。家长可通过"睡眠日记+视频记录"帮助医生精准判断病情变化,记录周期建议持续2周,涵盖不同作息日的睡眠表现。