当情绪如过山车般失控,躁狂发作可能让人陷入兴奋、易怒甚至危险的境地。无论是患者本人还是家属,面对这种情况往往感到无助。本文将从科学角度解析狂躁症的治疗药物选择、疗效评估及日常管理策略,帮助患者和家属建立科学的应对体系。

一、认识狂躁症:症状与诊断要点

狂躁症(躁狂发作)是双相情感障碍的典型表现之一,核心特征为情感高涨、思维奔逸、活动增多,常伴随冲动行为、睡眠需求减少、夸大妄想等症状。患者可能出现以下具体表现:

情绪波动:极度兴奋或易激惹,自尊心膨胀,甚至因他人不理解而发怒。

行为异常:鲁莽消费、攻击性行为、亢进、言语急促且缺乏逻辑。

躯体症状:精力旺盛、睡眠减少、注意力分散。

诊断关键需排除药物滥用、甲状腺疾病等继发性因素,并结合病史、症状持续时间(通常≥1周)及精神评估。

二、药物选择:从一线用药到个体化方案

1. 一线药物:疗效与安全性并重

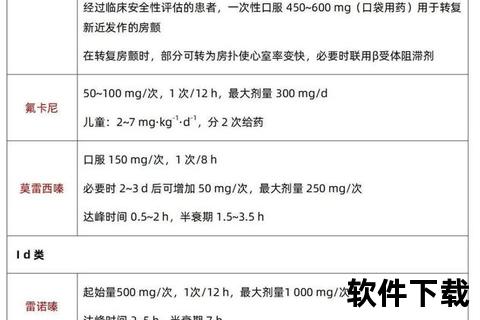

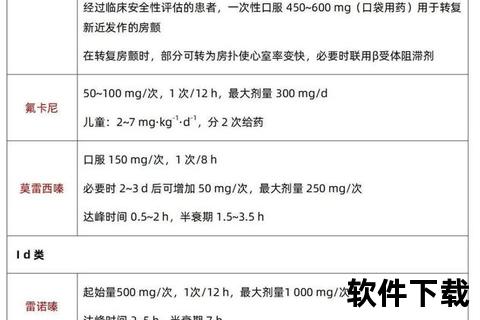

根据2018年CANMAT/ISBD指南,以下药物被推荐为躁狂急性期治疗的一线选择,优先顺序基于疗效、耐受性及预防复发能力:

锂盐(碳酸锂):经典心境稳定剂,长期使用可降低复发和住院风险,尤其适合单纯躁狂患者。需定期监测血锂浓度(0.6-1.2 mmol/L)以避免中毒。

抗癫痫药(丙戊酸盐):对混合型躁狂(躁狂+抑郁症状)效果显著,需注意肝功能监测。

非典型抗精神病药:

奥氮平、喹硫平:兼具多巴胺和5-羟色胺调节作用,镇静效果强,适合激越患者。

利培酮、阿立哌唑:对冲动控制更优,但可能引起锥体外系反应(如震颤)。

2. 联合治疗:何时需要“多药协同”?

对于重症患者(如伴攻击行为或精神病性症状),指南建议锂盐/丙戊酸盐+抗精神病药联合治疗,可快速控制症状。需注意药物相互作用风险,例如奥氮平可能加重代谢综合征。

3. 不推荐药物及注意事项

抗抑郁药:可能诱发躁狂或快速循环发作,需在抑郁期谨慎使用。

苯二氮䓬类药物(如):仅短期用于镇静,长期依赖风险高。

三、疗效评估与副作用管理

1. 疗效监测:时间轴与指标

短期:治疗1周评估症状改善(如激越、睡眠),2周调整剂量。

长期:每3-6个月复查甲状腺功能(锂盐)、肝肾功能(丙戊酸盐)及代谢指标(抗精神病药)。

2. 常见副作用及应对

锂盐:多尿、手抖、甲状腺功能减退。建议低盐饮食,避免脱水。

丙戊酸盐:体重增加、脱发。需控制热量摄入,补充锌和硒。

抗精神病药:嗜睡、代谢异常。可通过调整剂量或联用二甲双胍改善。

四、特殊人群的精细化治疗

1. 儿童与青少年

药物选择:锂盐和丙戊酸盐证据较充分,但需根据体重调整剂量。抗精神病药(如阿立哌唑)可能作为辅助。

管理要点:结合家庭治疗和学校支持,避免学业压力诱发复发。

2. 孕妇及哺乳期女性

风险权衡:锂盐孕早期可能致畸,需换用拉莫三嗪;丙戊酸盐禁用。

替代方案:奥氮平相对安全,但需监测新生儿体重。

五、临床管理策略:从急性期到长期维持

1. 急性期处理

家庭急救:确保环境安全,避免刺激患者,必要时联系急诊。

医院干预:严重激越者可短期使用氟醇注射,2小时内评估镇静效果。

2. 长期维持治疗

药物调整:症状缓解后维持原剂量6-12个月,逐渐减量。

心理治疗:认知行为疗法(CBT)可帮助识别复发信号,增强服药依从性。

3. 生活方式干预

饮食:减少咖啡因、酒精摄入,补充Omega-3脂肪酸(如深海鱼)。

作息:固定睡眠时间,避免昼夜颠倒诱发躁狂。

六、何时就医:预警信号与行动建议

出现以下情况需立即就诊:

自杀意念或攻击行为。

药物副作用(如锂盐中毒症状:呕吐、共济失调)。

症状复发或加重,家庭护理无效。

狂躁症的治疗需“药物-心理-社会”多维度协同。患者及家属应建立科学的疾病认知,定期随访并记录症状变化。通过规范治疗,多数患者可回归正常生活,关键在于早期识别、精准用药和持续管理。

相关文章:

文章已关闭评论!