破伤风是一种由破伤风梭菌引起的致命性感染疾病,其潜伏期的长短直接关系病情的严重程度和预后。本文将从科学角度解析潜伏期的定义、时间范围、关键影响因素,并提供针对不同人群的实用建议。

一、破伤风潜伏期的定义与时间范围

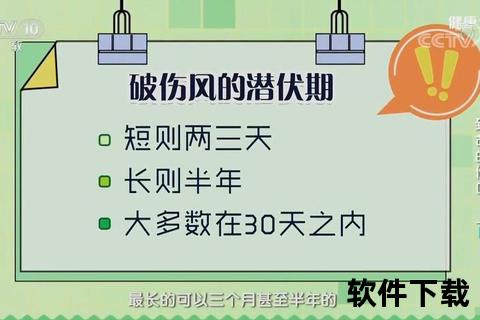

潜伏期指从破伤风梭菌侵入人体到出现首个症状的时间段。根据临床研究,破伤风潜伏期存在显著差异:

值得注意的是,潜伏期长短与病情严重程度密切相关。潜伏期≤7天的患者死亡率显著升高,而超过10天者症状相对较轻。新生儿破伤风潜伏期通常为5-7天,且病情进展更快。

二、影响潜伏期的关键因素

1. 伤口类型与处理方式

2. 感染部位与中枢神经距离

伤口距离中枢神经系统(如头部、脊柱)越近,毒素沿神经扩散的速度越快,潜伏期越短。

3. 个体免疫状态

4. 毒素浓度与扩散速度

破伤风梭菌产生的神经毒素(破伤风痉挛毒素)浓度越高,对神经系统的攻击性越强。毒素通过血液或神经逆行扩散至脊髓前角细胞,引发全身性肌肉痉挛。

三、潜伏期不同阶段的症状表现

1. 前驱期(潜伏期后期)

在典型症状出现前1-2天,患者可能出现:

2. 急性发作期

潜伏期结束后,症状迅速进展:

3. 重症表现

若未及时治疗,可能出现:

四、诊断与治疗的黄金时间窗

1. 早期诊断依据

2. 紧急处理原则

注意:抗毒素仅能中和未与神经结合的游离毒素,因此越早使用效果越好。

五、预防策略与特殊人群建议

1. 伤口处理四步法

2. 疫苗接种更新(2025年起)

我国调整百白破疫苗程序为:2月龄、4月龄、6月龄、18月龄、6周岁各接种1剂次,强化儿童免疫保护。

3. 高风险人群特别提示

六、何时必须就医?

出现以下情况需急诊处理:

1. 伤口被土壤、粪便污染且未全程接种疫苗;

2. 受伤后出现张口困难或颈部僵硬;

3. 肌肉痉挛影响呼吸或吞咽。

破伤风潜伏期的管理核心在于“防大于治”。普通公众应掌握基础伤口处理技能,并定期评估疫苗接种状态。对于特殊伤口或高危暴露,及时就医可大幅降低死亡率。通过科学认知和主动预防,破伤风这一古老疾病将不再构成致命威胁。