月经是女性生殖系统周期性更新的自然现象,其形成机制涉及激素精密调控与子宫内膜的动态变化。理解这一过程不仅能帮助女性更好地管理健康,也能消除对生理现象的误解。以下从科学机制、症状管理及生活建议三方面展开解析。

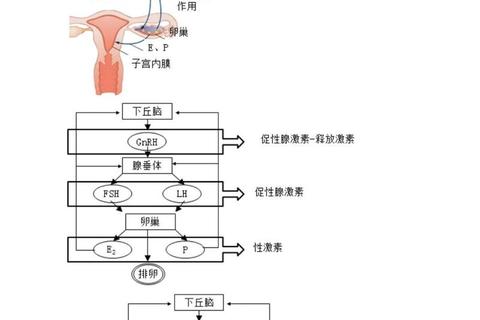

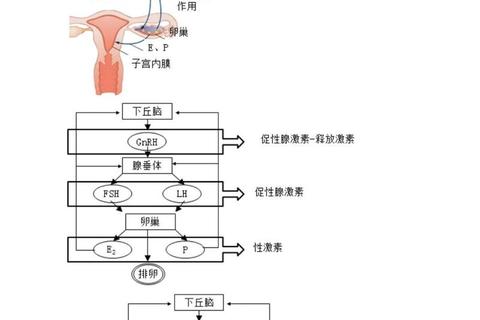

一、激素调控:月经周期的“指挥系统”

月经周期的核心由大脑、卵巢和子宫协同完成,激素作为“信使”主导整个过程。

1. 卵泡期(第1-14天)

促卵泡激素(FSH):由垂体分泌,刺激卵巢内卵泡发育,并促使卵泡分泌雌激素。

雌激素:随着卵泡成熟逐渐升高,促使子宫内膜增厚,为受精卵着床准备营养基质。

关键节点:约第7天,优势卵泡被选定,其余退化,确保单卵排出。

2. 排卵期(约第14天)

促黄体生成素(LH)激增:雌激素达峰值后触发LH分泌,引发卵泡破裂释放卵子。

受孕窗口:排卵后24小时内卵子可受精,否则自然退化。

3. 黄体期(第15-28天)

孕激素主导:破裂卵泡形成黄体,分泌孕酮,维持子宫内膜稳定性。若未受孕,黄体约10天后萎缩,孕酮骤降,内膜失去支持。

4. 月经期(第1-7天)

内膜脱落:激素水平下降导致螺旋动脉收缩,子宫内膜缺血坏死,随血液排出形成经血。

二、子宫内膜脱落:周期终点的“清理与重启”

子宫内膜分为功能层(周期性脱落)和基底层(再生基础)。

1. 脱落机制

细胞凋亡:孕酮撤退引发基质金属蛋白酶(MMP)激活,降解细胞外基质。

炎症反应:局部释放前列腺素,促进血管收缩和内膜碎片排出,可能引发痛经。

2. 经血特征

成分:血液(75%)、内膜组织、宫颈黏液及上皮细胞。

凝血抑制:内膜释放纤溶酶原激活物,防止经血凝固。

3. 异常信号识别

大块内膜脱落:偶见2-3cm²组织块,若伴随剧烈腹痛需警惕病理性脱落(如子宫腺肌症)。

周期紊乱:短于21天或超过35天,可能提示多囊卵巢综合征或甲状腺功能异常。

三、症状管理与健康建议

(一)常见症状及应对

1. 生理性不适

痛经:热敷下腹部、服用非甾体抗炎药(如布洛芬)抑制前列腺素。

腹胀疲劳:补充铁质(如红肉、菠菜)及维生素B6,缓解经期代谢消耗。

2. 特殊人群注意事项

青少年:初潮后1-2年周期不规律属正常,但持续闭经需排查发育异常。

围绝经期女性:周期缩短或延长可能因卵巢功能衰退,建议监测激素水平。

(二)生活方式干预

1. 饮食调整

卵泡期:增加优质蛋白(鱼类、豆类)促进卵泡发育。

黄体期:减少咖啡因摄入,避免加重乳腺胀痛。

2. 运动建议

月经期:避免高强度运动,可选择瑜伽或散步,减少盆腔充血。

排卵期:加强核心训练,提升骨盆血液循环。

(三)就医指征

出现以下情况需及时就诊:

单次经血量超过80ml(湿透卫生巾每小时需更换)

经期持续超过7天或周期混乱超过3个月

排出组织伴有恶臭或发热,提示感染可能

月经是女性生殖健康的“晴雨表”,其周期性变化既是生理智慧的体现,也可能暗藏疾病信号。通过科学认知激素调控机制,结合个体化症状管理,女性可以更从容地应对这一自然过程。建议每年进行一次妇科检查,40岁以上女性增加激素水平检测,以实现早防早治。

相关文章:

月经出血来源解析:子宫内膜脱落与生理机制探秘2025-04-07 10:10:03

月经出血来源探秘_子宫内膜脱落与排出过程2025-04-07 10:10:03

文章已关闭评论!