血栓性疾病是威胁人类健康的“隐形杀手”,从脑梗到心梗,从静脉血栓到动脉栓塞,其发病隐匿且后果严重。抗栓胶囊作为传统中药与现代药理学结合的产物,凭借多靶点、多通路的抗栓机制,为血栓防治提供了新策略。本文将从科学机制、适用人群、用药注意事项及预防建议四部分,为公众提供兼具权威性与实用性的指导。

一、血栓的形成与危害:为何需要科学防治?

血栓是血液在血管内异常凝固形成的“血块”,其核心机制包括血小板过度激活、凝血因子异常聚集及血管内皮损伤。根据发生部位不同,血栓可能导致以下严重后果:

心脑血管事件:如心肌梗死、脑梗死,致死致残率高;

静脉血栓栓塞:深静脉血栓可能引发肺栓塞,致死率可达30%;

微循环障碍:长期微血栓可导致器官功能衰退,如糖尿病足、肾病等。

高危人群警示:

长期久坐、肥胖、吸烟者;

术后患者(尤其是骨科、肿瘤手术);

孕妇及产褥期女性(凝血功能亢进);

慢性病患者(高血压、糖尿病、高脂血症)。

二、抗栓胶囊的作用机制:多靶点协同的“破栓网络”

抗栓胶囊以活血化瘀、通络抗栓为核心,其成分包含水蛭、丹参、土鳖虫、蜈蚣等19味药材,通过以下机制发挥综合疗效:

1. 抗凝血与抑制血小板聚集

水蛭素与土鳖虫因子:直接抑制凝血酶活性,减少纤维蛋白生成,降低全血黏度;

丹参酮Ⅱ:通过抑制血小板表面P2Y12受体,阻断ADP诱导的血小板聚集。

科学数据:临床研究表明,抗栓胶囊可使血小板聚集率下降40%-60%。

2. 血管扩张与血流改善

蜈蚣去蛋白因子:直接松弛血管平滑肌,增加冠状动脉血流量;

麝香成分:穿透血脑屏障,激活脑血管运动中枢,改善脑部微循环。

3. 溶栓与抗炎双重作用

地龙提取物:提高纤溶酶原激活物(t-PA)活性,加速血栓溶解;

丹参与当归:抑制炎症因子(如TNF-α、IL-6),减轻血管内皮炎性损伤。

4. 心脏保护与功能增强

骨碎补双氢黄酮甙:增强心肌收缩力,提高心脏抗缺氧能力;

阿魏酸类物质:清除自由基,减少心肌缺血再灌注损伤。

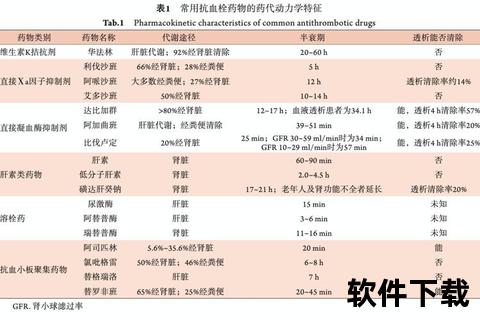

独特优势:相比西药抗栓药物(如阿司匹林、氯吡格雷),抗栓胶囊通过多成分协同作用,兼顾抗凝、溶栓、抗炎及器官保护,更适合长期调理。

三、科学用药:哪些人适合?哪些情况需谨慎?

1. 适应症与适用人群

明确适应症:血栓闭塞性脉管炎、脑梗死后遗症、深静脉血栓辅助治疗;

亚健康调理:高凝状态(如血液黏稠度增高)、微循环障碍(手足麻木、间歇性跛行)。

2. 特殊人群注意事项

孕妇禁用:成分中的水蛭、土鳖虫可能引发子宫收缩;

手术前后慎用:需提前2周停药,避免术中出血风险;

肝肾功能不全者:需调整剂量,定期监测肝酶与肌酐。

3. 用药警示

不可自行加量:含制马钱子等毒性成分,过量可导致心律失常;

联合用药禁忌:避免与华法林、阿司匹林同用,可能增加出血风险。

四、血栓防治的日常策略:从生活方式到早期预警

1. 预防血栓的四大支柱

饮食管理:增加Omega-3脂肪酸(深海鱼、亚麻籽)、减少高脂高糖食物;

运动干预:每日步行30分钟,避免久坐超过1小时;

水分补充:每日饮水≥1500ml,尤其晨起与睡前各一杯;

压力调节:通过冥想、深呼吸缓解焦虑,降低交感神经兴奋性。

2. 居家应急处理

疑似脑梗(FAST原则):面部不对称(Face)、手臂无力(Arm)、言语不清(Speech),立即拨打急救电话;

下肢肿胀疼痛:抬高患肢,避免按摩,及时就医排除深静脉血栓。

3. 高危人群监测建议

血液指标:每半年检测D-二聚体、纤维蛋白原;

影像学筛查:糖尿病患者建议每年行下肢血管超声。

科学与传统结合的抗栓新思路

抗栓胶囊的“多靶点治疗”模式,为血栓防治提供了更贴近人体复杂病理机制的选择。血栓性疾病的管理需个体化方案,患者应在医生指导下结合药物、生活方式及定期监测,构建全面防御体系。记住,预防胜于治疗——关注血管健康,从每一天的细微改变开始。

(本文内容综合自药理学研究及临床指南,具体用药请遵医嘱)

参考文献:

相关文章:

文章已关闭评论!