怀孕的每个阶段都充满期待,但许多准妈妈第一次听到医生说出“末次月经”时,常会露出困惑的表情——明明受精发生在排卵期,为什么孕期计算却要从月经来潮的第一天开始?这种看似矛盾的界定方式背后,隐藏着医学界沿用百年的科学逻辑。

一、末次月经时间的精准界定

末次月经(Last Menstrual Period, LMP)特指妊娠前最后一次月经来潮的第一天,而非出血结束的时间。这一标准源自19世纪德国产科医生Franz Naegele提出的计算公式,其科学依据在于:

1. 月经周期可追溯性

女性对月经开始日的记忆准确率高达92%,而排卵日、受精时间往往难以确定。以月经第一天为锚点,可避免因记忆偏差导致的孕周误判。

2. 卵泡发育同步性

从末次月经第一天起,卵泡开始募集发育,约14天后排卵。这意味着孕早期的前两周,母体实际上处于“备孕”状态。

3. 临床操作统一性

全球产科采用统一计算标准,确保不同医疗机构间的数据可比性。研究发现,基于LMP的孕周计算与超声测量误差仅±5天。

常见误区解析

二、不同场景下的计算策略

1. 标准周期(28天)计算法

采用Naegele法则:月份±3或+9,日期+7。例如末次月经2025年1月5日:

预产期为2025年10月12日

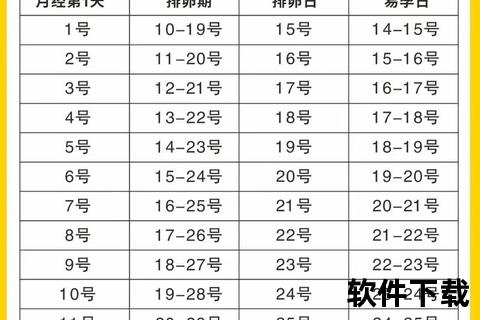

2. 异常周期调整策略

例如35天周期者,需在标准预产期基础上+7天

3. 记忆模糊时的补救方案

三、特殊人群的精细化计算

1. 月经不规律者

建议建立三个月经周期日志,记录:

通过大数据分析APP(如Flo、Clue)可自动生成个体化计算模型

2. 辅助生殖技术受孕

3. 哺乳期妊娠

产后未恢复月经者,需结合:

四、临床实践中的关键控制点

1. 孕早期建档规范

要求孕妇提供:

2. 多模态数据融合

先进医疗机构采用AI系统整合:

通过机器学习将预产期预测误差缩小至±2天

3. 动态修正机制

建议在以下节点重新校准孕周:

五、公众健康行动指南

1. 自我监测工具包

2. 就医预警信号

3. 社区健康档案

建议将末次月经纳入全民健康档案必填项,研究显示规范记录可使围产期并发症检出率提升23%

预产期计算从来都不是简单的数学题,而是融合了生殖生物学、临床流行病学、数据科学的精密系统。掌握末次月经的准确界定方法,就像获得了一把打开孕期奥秘的钥匙——它不仅关乎一个日期的推算,更是母婴健康管理的基石。当准妈妈们下次听到医生询问末次月经时,可以自信地给出精准答案,因为每一个数字背后,都在书写着新生命的科学密码。