维生素是维持生命活动的重要微量营养素,对于无法自主合成维生素C的鱼类而言,这种水溶性物质直接影响着它们的生存质量。当鱼缸里漂浮起体色暗淡的观赏鱼,或是养殖池出现鱼群生长迟缓时,这些问题背后往往潜藏着维生素C缺乏的危机。科学数据显示,饲料中维生素C含量不足会导致30%以上的水产动物出现免疫力下降,而合理补充可使鱼病发生率降低50%。

一、维生素C对鱼类健康的作用机制

1. 生命支持系统构建

作为胶原蛋白合成的必需物质,维生素C直接参与鱼体皮肤、骨骼和血管的构建。研究发现,缺乏维生素C的锦鲤会出现脊柱侧弯、鳃盖畸形等骨骼异常,这与胶原蛋白合成受阻导致的软骨组织发育不良密切相关。在养殖场中,每公斤饲料添加150毫克维生素C可使罗非鱼增重率提升18%。

2. 解毒防护屏障

重金属污染是水产养殖的隐形杀手。维生素C通过激活谷胱甘肽还原酶,将汞、铅等重金属离子还原为低毒形态排出体外。实验显示,暴露在含铜水体中的金鱼,补充维生素C后肝脏金属硫蛋白含量提升2.3倍,显著降低中毒死亡率。

3. 免疫调节网络

鱼类的淋巴细胞增殖速度与维生素C摄入量呈正相关。在运输应激状态下,添加维生素C的饲料可使观赏鱼血清皮质醇水平下降40%,同时增强吞噬细胞的活性。针对车轮虫等寄生虫感染,定期补充维生素C的鱼群感染率可控制在5%以下。

二、维生素C缺乏的预警信号

1. 体表异常

• 皮肤出血斑块(多见于腹部和鳍基部)

• 眼球突出伴虹膜充血

• 鳞片松散脱落(图1:患病锦鲤体表出血症状)

2. 行为改变

• 摄食量减少30%-50%

• 游动迟缓或失去平衡

• 躲避反应迟钝

3. 生理功能障碍

幼鱼出现“黑死病”特征(甲壳类表现为壳下黑色溃烂),成鱼则有肝脏脂肪变性、肾小管结晶等内脏病变。

三、科学补充的三大维度

(一)剂量精准控制

1. 基础需求标准

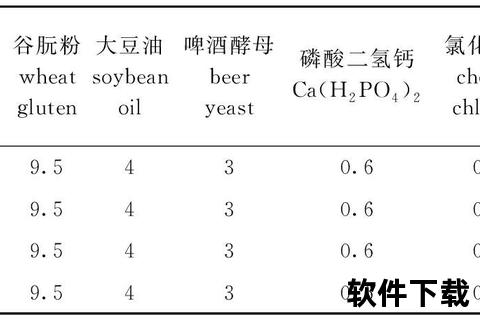

| 鱼类类型 | 每公斤饲料添加量 | 特殊时期增量 |

|||--|

| 观赏鱼(成体)| 100-200mg | 繁殖期+50% |

| 食用鱼(幼体)| 300-500mg | 病后恢复+100%|

| 虾类 | 500-1000mg | 蜕壳期+80% |

2. 水体直接补充法

每100升水投放1片(100mg)水溶型维生素C,适用于运输应激或药物中毒急救。需注意pH值高于7.5时补充效率下降60%。

(二)给药方式优化

• 饲料浸泡法:用0.3%维生素C溶液浸泡颗粒饲料20分钟,生物利用率比直接投喂提高45%

• 缓释技术:采用包膜维生素C制剂,在海水养殖中可使有效成分留存时间延长至6-8小时

(三)配伍禁忌须知

• 避免与碱性药物(如小苏打)同时使用

• 铜制容器会加速维生素C氧化失效

• 与磺胺类药物间隔4小时以上使用

四、风险规避与应急处理

1. 过量中毒表现

当水体维生素C浓度超过5mg/L时,鱼类会出现鳃丝充血、呼吸急促等症状。此时需立即换水50%并增氧,严重时可使用0.1%活性炭吸附。

2. 特殊场景管理

• 雨季养殖:暴雨导致pH波动时,每立方米水体添加2克维生素C可稳定水质

• 混养系统:草食性鱼类可通过投喂菠菜、胡萝卜等富含维生素C的蔬菜补充

五、效益提升实践案例

广东某石斑鱼养殖场通过以下方案实现效益突破:

1. 育苗期饲料添加500mg/kg维生素C,畸形率从12%降至3%

2. 配合微流水系统,使维生素C利用率提升30%

3. 建立每周检测血清抗坏血酸浓度的质量监控体系

该方案实施后,鱼药成本下降40%,单位产量增加25%。

行动建议指南

1. 家庭养鱼者

• 选择缓释型维生素C片(如每片含量≤100mg)

• 换水后按0.5片/50升水的标准补充

• 观察鱼群摄食后2小时内的活跃度变化

2. 规模养殖场

• 购置快速检测试剂盒(成本约2元/次)

• 建立维生素C补给日志,记录水温、投喂量等参数

• 与饲料供应商协商定制维生素C强化配方

3. 特殊群体注意

• 孕妇家庭养殖:避免使用粉末制剂防止吸入风险

• 儿童参与投喂:选择彩色缓释片剂,教育正确用量

科学补充维生素C不仅是提升养殖效益的关键,更是践行生态养殖的重要环节。当发现鱼群出现异常时,建议先进行水质检测(pH、重金属含量等),再结合维生素C水平评估制定干预方案。记住,预防性补充远比治疗更经济有效,定期维护才是保障鱼类健康的根本之道。