月经是女性生殖健康的晴雨表,其背后隐藏着精密的内分泌调控机制。每个月,子宫内膜都会经历一场精心编排的蜕变——从剥落出血到修复增厚,这些变化直接关系到生育能力与整体健康。理解这一生理过程,不仅有助于女性更好地认识自己的身体,更能及时发现异常信号,守护生殖系统健康。

一、激素交响曲:调控月经的四大指挥家

1. 下丘脑-垂体司令部

位于大脑的下丘脑通过脉冲式释放促性腺激素释放激素(GnRH),每90-120分钟一次的生物节律信号,精准调控垂体前叶分泌卵泡刺激素(FSH)和黄体生成素(LH)。这种脉冲式分泌对维持正常月经周期至关重要,例如压力过大导致的GnRH脉冲紊乱,可能直接引发闭经或月经失调。

2. 卵巢的激素工厂

3. 子宫内膜的应答机制

雌激素受体在增生期显著增加,促进内膜腺体增生;孕激素则通过抑制雌激素受体、促进糖原储存,将内膜转化为分泌状态。临床上使用的孕激素类药物(如地屈孕酮),正是模拟这种生理作用来治疗异常出血。

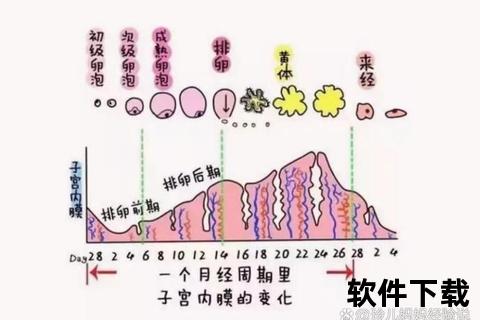

二、子宫内膜的蜕变三部曲

1. 月经期(第1-4天)

黄体退化导致雌孕激素骤降,螺旋动脉先收缩后扩张,引发内膜缺血性坏死。此时前列腺素升高加剧子宫收缩,既是经血排出的动力,也是痛经的元凶。脱落的内膜碎片大小约1-5mm,与经血混合排出,若出现超过指甲盖的块状组织需警惕病理性改变。

2. 增生期(第5-14天)

在雌激素驱动下,内膜以每天0.5mm的速度增厚。此阶段腺体呈现"铅笔样"直管结构,血管呈疏松网状。超声监测显示内膜从月经后的3mm增至排卵前的7-9mm,为受精卵着床准备松软的"土壤"。

3. 分泌期(第15-28天)

孕激素主导下,腺体变得迂曲并分泌富含糖原的黏液,间质细胞分化为蜕膜样细胞。此时的子宫内膜如同吸饱水分的海绵,厚度可达10-12mm。若未受孕,黄体在14天后萎缩,激素撤退引发新一轮月经。

三、异常信号:识别生理与病理的界限

1. 周期紊乱警示

2. 激素失衡的连锁反应

多囊卵巢综合征患者因长期无排卵,子宫内膜持续受雌激素刺激,癌变风险较正常人高3倍。更年期女性若出现绝经后出血伴内膜厚度>4mm,需立即进行病理检查。

四、健康管理:从自我监测到医学干预

1. 居家观察技巧

2. 医学评估指征

出现以下情况建议尽早就诊:

3. 阶梯式治疗方案

五、特殊人群的防护要点

1. 青春期少女

初潮后2年内周期不规则属正常生理现象,但若16岁仍未初潮或闭经>3个月,需排除生殖道畸形。

2. 备孕女性

建议在排卵期(月经第12-16天)隔日同房,子宫内膜厚度7-12mm时着床率最高。反复流产者需排查黄体功能,孕酮<10ng/ml提示黄体支持不足。

3. 围绝经期女性

每年需进行超声监测内膜厚度,异常增厚(>5mm)时建议宫腔镜检查。植物雌激素(如大豆异黄酮)可缓解更年期症状,但需在医生指导下使用。

月经周期的精密调控,体现了人体内分泌系统的精妙平衡。通过理解这些生理过程,女性不仅能更好地呵护自身健康,更能主动参与生育规划。当出现异常信号时,及时的专业评估与个体化干预,是守护生殖健康的关键。记住,规律月经是身体发出的健康通行证,而科学认知则是我们回应这份馈赠的最好方式。