中药复方是中医药体系的核心组成部分,其独特之处在于多味药材的协同作用。但为什么几味药材组合后能产生“1+1>2”的效果?为何有些看似矛盾的药物搭配反而能降低毒性?这些问题不仅是传统医学的智慧结晶,也是现代科学试图破解的课题。本文将结合传统理论与现代研究,揭示中药配伍的增效机制,并为普通读者提供实用建议。

一、中药复方配伍的核心原理

1. 君臣佐使:组方的智慧框架

在复方中,药材并非简单堆砌,而是遵循“君药主攻、臣药辅助、佐药调和、使药引导”的配伍原则。例如,治疗感冒的经典方剂“麻黄汤”中,麻黄为君药发汗解表,桂枝为臣药增强发汗效果,杏仁为佐药止咳平喘,甘草为使药调和诸药。这种分工明确的结构既能集中药效,又能减少不良反应。

2. 四气五味的动态平衡

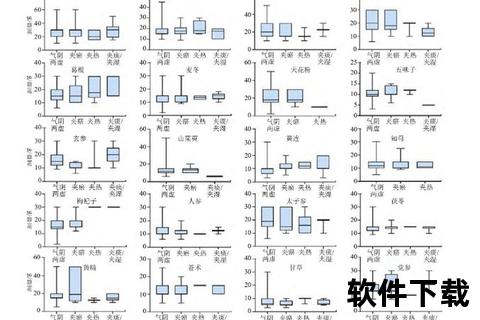

每味中药的寒热属性与味道(辛、甘、酸、苦、咸)共同构成疗效基础。例如,黄连的苦寒能清热燥湿,配伍辛温的干姜后,既能抑制黄连过寒伤胃,又能增强止呕效果。现代研究发现,这种配伍可调节肠道菌群平衡,缓解腹泻。

3. 七情合和:增效与减毒的辩证关系

传统理论将药物相互作用分为“相须、相使、相畏、相杀”等七类。例如,附子与甘草配伍时,甘草能降低附子的心脏毒性成分的溶出量,同时保留其抗炎镇痛作用。实验显示,两者共煎后毒性降低60%,而药效保持稳定。

二、现代科学如何解读配伍机制

1. 成分的“化学反应”:从量变到质变

溶出调控:大黄与芒硝配伍时,芒硝中的硫酸钠可增加大黄蒽醌类成分的溶解度,促进泻下作用。而人参与莱菔子同用时,莱菔子会抑制人参皂苷的吸收,需避免同服。

新物质生成:桂枝汤中的白芍与桂枝共煎后,芍药苷水解产生去苯甲酰基芍药苷元,其抗炎活性较原成分提高3倍。

2. 多靶点协同:身体的交响乐团效应

复方丹参方治疗冠心病时,丹参酮改善心肌供血、三七皂苷抑制血小板聚集、冰片促进血脑屏障通透性。三者协同作用于血管内皮、血液流变学、神经调节等多个环节,形成立体治疗网络。

3. 代谢调控:身体对药物的再加工

吸收增强:葛根芩连汤中葛根素可抑制肠道外排蛋白MRP2,使黄芩苷的生物利用度提高40%。

毒性代谢阻断:马兜铃酸与黄连配伍后,小檗碱通过π-π堆积作用封闭其毒性基团,阻止毒性代谢物形成。

三、从实验室到临床:配伍规律的实际应用

1. 经典方的现代验证

安宫牛黄丸:牛黄清热解毒、麝香开窍醒神、朱砂镇惊安神。研究发现,全方对脑缺血损伤的保护作用优于单味药材,关键机制在于调控谷氨酸受体和抗氧化通路。

六味地黄丸:熟地黄补益肾阴,配伍泽泻利水可防滋腻。现代用于糖尿病肾病时,可减少尿蛋白并改善肾小球滤过率。

2. 特殊人群的配伍调整

孕妇:避免含麝香、红花等活血药材的复方,可选择白术、黄芩等安胎组合。

儿童:减少苦寒药物比例,添加山药、茯苓等健脾成分。

3. 中西药联用的风险提示

禁忌案例:银杏叶制剂与阿司匹林联用可能增加出血风险;含朱砂的中成药与碘化钾合用会生成有毒的。

安全组合:柴胡疏肝散与奥美拉唑联用治疗胃食管反流,可减少质子泵抑制剂的依赖。

四、给普通患者的实用建议

1. 居家煎药注意事项

先煎矿物类(如石膏)、后下芳香类(如薄荷),避免有效成分破坏。

出现沉淀勿丢弃:研究证实,麻杏石甘汤的沉淀物止咳效果优于上清液。

2. 识别不良反应信号

服用含乌头类复方后出现口唇麻木、心悸,需立即停药就医。

长期服用含关木通的复方应定期监测肾功能。

3. 就医时机判断

慢性病可尝试经中医辨证的经典方,但发热超过3天或出现意识障碍需急诊。

特殊人群(如肝肾功能不全者)需在医师指导下调整配伍。

五、未来研究方向与挑战

1. 超分子化学解析配伍后成分的自组装规律,如黄连解毒汤中黄酮与小檗碱形成的纳米颗粒可靶向感染部位。

2. 人工智能辅助组方:通过大数据预测药材组合的协同效应与毒性阈值。

中药复方的配伍智慧跨越千年仍焕发生机,但其科学本质的揭示仍需传统经验与现代技术的深度融合。对普通患者而言,理解“为什么这样搭配有效”,不仅能增强用药信心,更是安全合理使用中药的前提。