月经不调是困扰现代女性的常见健康问题,表现为周期紊乱、经量异常、痛经等症状。中医认为,其根源多与气血失调、脏腑功能失衡相关,而艾灸作为传统外治法,通过温热刺激特定穴位,可调和气血、温通经络,成为安全有效的调理方式。以下从科学解析与实用操作角度,为不同体质女性提供系统指导。

一、月经不调的核心病因与艾灸原理

1. 中医视角的病因分类

月经不调主要与肝、脾、肾三脏及冲任二脉功能失调相关,具体可分为:

2. 艾灸的调理机制

艾灸通过燃烧艾绒的热力与药性渗透,可达到:

二、核心穴位选择与适用症状

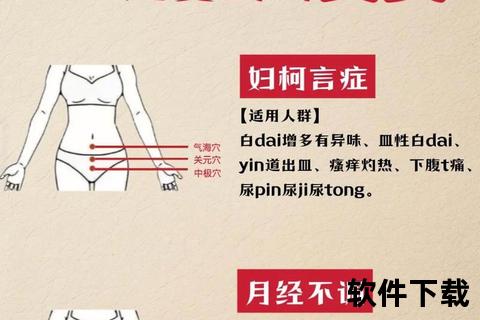

根据月经不调的分型,推荐以下穴位组合(配图示意更佳):

| 症状分型 | 主穴 | 配穴 | 作用解析 |

|--|||--|

| 经期提前、量多 | 隐白、三阴交 | 脾俞、足三里 | 隐白为脾经井穴,可固摄经血;三阴交调和肝脾肾,减少血热妄行。 |

| 经期延迟、量少 | 关元、气海 | 血海、归来 | 关元培补元气,气海温阳散寒,适用于寒凝血瘀或气血虚弱。 |

| 痛经(寒凝血瘀)| 八髎、中极 | 地机、子宫 | 八髎穴通调盆腔气血,中极直接温暖胞宫,缓解下腹冷痛。 |

| 经期紊乱(肝郁)| 太冲、期门 | 肝俞、三阴交 | 太冲疏肝理气,期门调节气机,改善情绪波动引起的周期不规律。 |

| 经后疲乏(气血虚)| 足三里、神阙 | 膈俞、大椎 | 足三里健脾胃补气血,神阙增强体质,缓解经后头晕乏力。 |

操作提示:每次选取3-5个主穴,每穴艾灸10-15分钟,以局部温热、皮肤微红为度。经前一周开始施灸,连续3个月经周期效果更佳。

三、居家艾灸操作详解

1. 工具准备

2. 操作步骤

1. 定位穴位:

(配简图或体表定位更直观)

2. 施灸手法:

3. 注意事项:

四、特殊人群与禁忌症

1. 经期是否可灸:

2. 孕妇禁忌:腰腹部穴位(如关元、八髎)禁灸,以防流产。

3. 体质偏热者:表现为口干舌燥、经色鲜红者,需搭配太溪、涌泉滋阴降火。

五、辅助调理与就医指征

1. 日常养护建议

2. 何时需就医

出现以下情况需及时就诊:

月经不调的艾灸调理需“因人选穴,因症施灸”,结合体质与症状动态调整。建议患者记录月经周期、灸后反应,便于优化方案。健康的生活方式与规律艾灸相结合,方能标本兼治,重拾生理平衡。