月经是女性生理周期的重要标志,其结束的准确判断不仅关乎日常生活的安排,也与健康监测密切相关。许多女性对“经期是否彻底结束”存在疑问,尤其当出现褐色分泌物或点滴出血时,更容易产生困惑。本文将从科学角度解析判断标准,并提供实用建议,帮助女性更好地了解自己的身体信号。

一、月经结束的科学标准

月经的彻底结束需满足以下四个维度的指标,这些标准综合了生理特征和医学定义:

1. 时间维度

正常经期持续3-7天,超过7天则属经期延长,需警惕病理因素。

完全干净的标志是:出血停止后,连续3天无任何血性分泌物(包括褐色或粉色痕迹)。

2. 出血量与颜色变化

量:正常经期总出血量为20-60毫升。结束阶段通常仅需护垫,且面积不超过其1/4。若结束后仍频繁更换卫生巾,可能提示异常出血。

颜色:经血初期为鲜红或暗红,后期逐渐变浅,最终转为透明或乳白色分泌物。褐色分泌物多为残留血液氧化所致,若持续超过3天需排查炎症或内分泌问题。

3. 身体信号

经期伴随的腹胀、腰酸等症状消失,体力恢复,情绪趋于稳定。

部分女性可通过基础体温监测:经期结束后体温回归正常,排卵前小幅下降。

4. 医学检查验证

妇科内检:若宫颈口无血丝,分泌物呈正常白色,提示子宫内膜完全脱落。

B超检查:直接观察宫腔内是否有残留淤血,适用于长期出血不净者。

二、异常情况的识别与应对

1. 常见异常表现

褐色分泌物持续:超过3天可能与炎、宫颈息肉或节育环刺激有关。

点滴出血反复:需排查黄体功能不全、子宫内膜异位症或激素类药物影响。

2. 高危预警信号

出血超过10天,或伴有剧烈腹痛、发热。

非经期出血,尤其是绝经后再次出血。

血块直径超过2.5厘米,或分泌物有恶臭。

3. 特殊人群注意事项

青少年:初潮后2-3年内周期不稳定属正常,但若持续出血超10天需就医。

围绝经期女性:周期紊乱常见,但突发大量出血需警惕子宫内膜病变。

产后或流产后:首次月经可能延长,若超过2周需排除胎盘残留。

三、居家观察与记录方法

1. 自我监测工具

卫生用品记录法:通过护垫使用频率和血迹面积评估出血量。

周期记录APP:标记出血起止日、症状变化,帮助发现规律。

2. 生活管理建议

避免干扰因素:经期结束前48小时内勿剧烈运动、盆浴或性生活,以免刺激子宫收缩导致再次出血。

饮食调理:增加富含铁的食物(如菠菜、红肉),减少冷饮、酒精摄入。

四、何时需要就医?

1. 建议就诊的情况

月经结束后又出现鲜红色出血,或褐色分泌物持续超过5天。

合并白带异常(如豆腐渣状、泡沫状)或外阴瘙痒,提示感染可能。

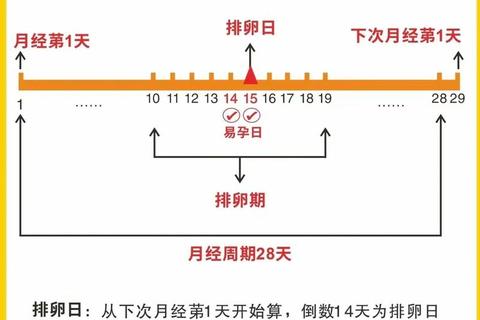

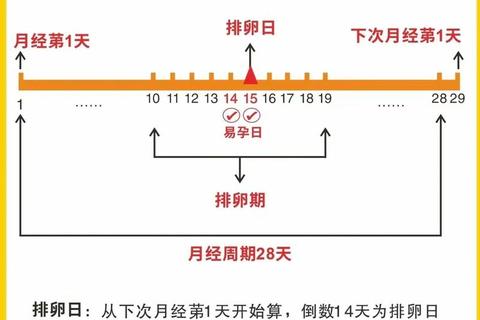

计划怀孕者出现周期紊乱,需评估排卵功能。

2. 检查项目选择

基础检查:血常规(排除贫血)、激素六项(评估卵巢功能)。

影像学检查:超声(观察子宫内膜厚度)、宫腔镜(直视宫腔病变)。

五、预防与长期健康管理

1. 日常预防措施

卫生习惯:选择透气棉质内裤,经期每2-3小时更换卫生巾,避免使用含香精的护理产品。

情绪调节:通过冥想、瑜伽缓解压力,减少内分泌失调风险。

2. 疾病筛查建议

每年一次妇科检查,40岁以上女性增加宫颈癌筛查。

长期服用避孕药或放置节育环者,定期复查子宫内膜状态。

月经的结束并非简单的“出血停止”,而是身体多系统协调的结果。通过科学观察与记录,女性可以更准确地掌握自身健康状态。若发现异常,及时就医远比自行猜测更有助于解决问题。记住,规律的月经是健康的晴雨表,善待它,便是对身体最好的呵护。

相关文章:

文章已关闭评论!