孩子的腿疼总是让家长揪心。深夜熟睡时突然哭醒、玩耍时突然跛行、运动后持续数日的不适……这些场景背后可能隐藏着不同的健康密码。儿童下肢疼痛是3-12岁群体中常见的主诉,但仅有37%的案例属于生理性生长痛。面对这个普遍却复杂的健康问题,科学认知比盲目补钙更重要。

一、生理性疼痛:生长痛的真相与应对

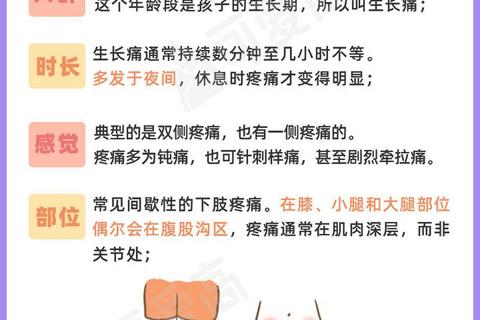

作为儿童骨骼发育的"伴生现象",生长痛具有显著特征:夜间发作(占78%案例)、游走性疼痛(左右腿交替出现),且疼痛部位无红肿热痛。其本质是骨骼生长速度超出肌肉延展性,导致肌腱反复牵拉骨膜神经引发钝痛。

识别关键点:

1. 疼痛常在剧烈运动后夜间发作,次日活动正常

2. 痛感为"酸胀"而非刺痛,多集中于膝关节周围

3. 可通过热敷、按摩缓解,对止痛药反应良好

误区纠正:

二、机械性损伤:运动伤害的隐形陷阱

运动损伤占儿童腿疼病例的23%,其中骨骺损伤最易被忽视。儿童骨骼存在生长板(骺板),其强度仅为成人韧带的1/5,跳绳、篮球等重复性冲击运动易导致慢性骨骺炎。

典型损伤类型:

| 损伤类型 | 高发场景 | 危险信号 |

|-|-|-|

| 肌肉拉伤 | 短跑冲刺 | 局部肿胀、特定角度剧痛 |

| 韧带扭伤 | 足球对抗 | 关节稳定性下降、瘀斑 |

| 应力骨折 | 长期训练 | 夜间持续性刺痛、压痛明显 |

急救原则:

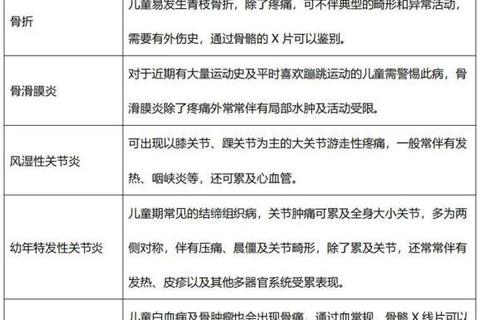

三、病理性警报:不可忽视的疾病信号

当疼痛伴随发热、体重下降、活动受限时,需警惕7类疾病:

1. 骨骼发育异常:X/O型腿导致生物力学失衡,疼痛呈渐进性

2. 感染性关节炎:单侧关节红肿热痛,CRP指标异常

3. 幼年特发性关节炎:晨僵超过30分钟,小关节对称性受累

4. 骨肿瘤(如骨肉瘤):夜间静息痛、局部触及包块

5. 血液系统疾病:白血病早期可能出现胫骨疼痛

6. 免疫性疾病:过敏性紫癜常伴皮肤瘀点、腹痛

7. 代谢性骨病:佝偻病出现方颅、肋缘外翻等体征

诊断黄金窗:

磁共振对早期骨肿瘤检出率比X线高40%,而骨碱性磷酸酶检测可提前6个月发现佝偻病。

四、决策树:家长应对指南

居家处理:

就医指征:

1. 疼痛持续超过72小时无缓解

2. 单侧肢体肿胀或皮肤温度异常

3. 出现跛行或拒绝负重

4. 合并发热、皮疹等全身症状

预防策略:

在临床实践中,约12%的"生长痛"最终确诊为器质性疾病。当孩子诉说腿疼时,家长既要避免过度医疗化,也要保持必要的警觉。记住:真正的生长痛从不会阻碍孩子第二天的奔跑,而病理性疼痛则会悄悄改变他们的活动模式。建立疼痛日记(记录发作时间、持续时间、缓解方式)能为医生提供关键诊断线索,这也是现代医学倡导的"患者参与式诊疗"的核心要义。