孩子发烧是每位家长都可能经历的挑战,尤其当体温攀升时,焦虑与无助感往往交织。科学护理不仅能缓解孩子的不适,更能避免过度干预带来的风险。以下指南结合国内外最新医学共识与临床实践经验,为家长提供可操作的分步指导。

一、科学认识发热:症状背后的保护机制

发热是免疫系统对抗病原体的自然反应。当体温升高时,病毒与细菌的繁殖速度减缓,白细胞活性增强。3岁儿童的腋温超过37.5℃可判定为发热,但需注意运动、哭闹后的短暂升温不属于病理性发热。

典型病程特征:

二、家庭护理五步法:分场景处理策略

第一步:精准监测体温

第二步:物理降温的黄金法则

有效方法:

1. 环境调节:空调设定24-26℃,湿度保持50%-60%,避免冷风直吹。

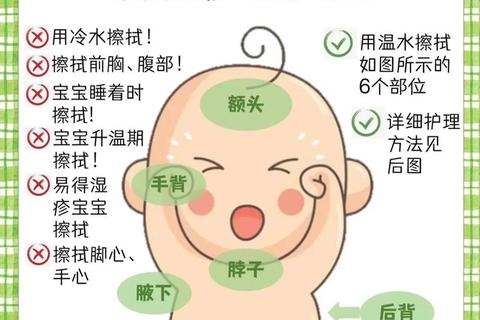

2. 局部散热:温水(32-34℃)擦拭颈部、腋窝、腹股沟,每次10分钟,忌用酒精或冰水。

3. 衣物管理:穿纯棉单衣,出汗后及时更换。避免“捂汗”,以免诱发热性惊厥。

争议性操作警示:

第三步:退烧药的精准使用

药物选择原则:

剂量计算误区:

第四步:观察预警信号

居家观察指标:

第五步:营养与水分管理

三、就医决策树:何时需要专业干预

1. 立即急诊:体温>40℃且意识模糊;出现抽搐或颈部僵硬。

2. 24小时内就诊:发热伴喷射状呕吐、皮疹;退烧药使用后体温无下降趋势。

3. 预约门诊:低热持续72小时以上;合并耳痛、尿频等局部症状。

四、破除常见误区

1. “发热必损大脑”:单纯高热不会导致脑损伤,真正危险的是脑膜炎等原发病。

2. “交替用药更有效”:布洛芬与对乙酰氨基酚交替使用可能引发肝肾功能损伤,仅在医生指导下考虑。

3. “酒精擦拭快速退烧”:婴幼儿皮肤渗透性强,酒精易引发中毒。

五、特殊场景应对

预防性措施:

面对孩子发热,家长需保持“战略冷静”——既不过度用药,也不延误治疗。掌握“观察-干预-评估”的循环模式,才能真正成为孩子健康的守护者。当不确定如何处理时,及时通过互联网医院进行用药咨询,可减少交叉感染风险。