新生儿如同一张纯净的白纸,但某些隐形的遗传密码可能悄然埋藏着健康风险。据统计,全球每年约700万新生儿因先天性异常面临健康威胁,其中70%的遗传代谢病若未及时干预将导致不可逆损伤。而现代医学的奇迹在于,通过一滴足跟血、一次无创检测,就能在症状显现前锁定这些“定时”,为生命争取宝贵的治疗窗口。

一、新生儿筛查:从被动治疗到主动防御的跨越

传统新生儿筛查依赖生化检测技术,通过足跟血分析代谢产物异常,可覆盖苯丙酮尿症、先天性甲状腺功能减退等20余种疾病。这项持续半个多世纪的公共卫生措施,已成功将遗传代谢病的致残率降低90%。但随着基因技术的突破,筛查边界正被重新定义——比利时的BabyDetect项目采用靶向基因测序技术,将筛查范围扩展至165种可治疗疾病,仅18个月就在3847名新生儿中多检出30例传统方法遗漏的病例,包括糖原储积症、血友病等隐匿性疾病。

技术革新背后是医学认知的升级:超过80%的罕见病在新生儿期无典型症状,但发病后治疗成本将增加10倍以上。例如脊髓性肌萎缩症(SMA)患儿如在症状前接受基因治疗,运动功能发育可接近正常水平,而延误诊断将导致进行性肌肉萎缩。

二、双轨筛查体系:传统技术与基因检测的协同作战

当前筛查网络呈现“生化检测为主、基因技术补充”的格局:

这种分层策略既控制成本(基因筛查费用是生化检测的8-10倍),又提升检出率。但需注意3%的假阳性率可能引发家长焦虑,因此阳性病例需经血氨基酸分析、尿有机酸检测等二次验证。

三、干预时间窗:以小时为单位的生命竞速

筛查的价值在确诊后的精准干预中得以彰显。不同疾病的干预策略呈现差异化特征:

值得注意的是,筛查诊断的MCAD缺乏症患儿需要制定个性化喂养方案:婴儿期每2-3小时喂养一次,儿童期夜间禁食不超过12小时,并随身携带葡萄糖应急包。

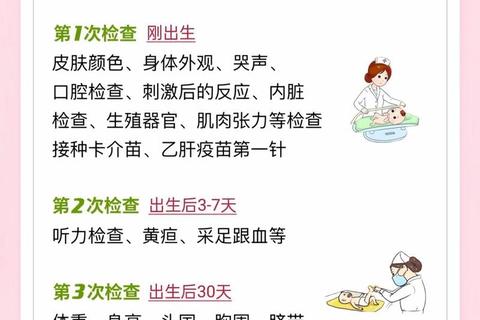

四、家长行动指南:把握三个关键节点

1. 筛查前准备

2. 报告解读要点

3. 长期健康管理

医学的进步正在改写遗传病的宿命论。当新生儿筛查网络与精准医疗深度融合,我们迎来的不仅是技术迭代,更是对生命尊严的守护。每一位家长主动参与筛查、科学认识结果、积极配合治疗,都是在为孩子铺设通往健康人生的基石。