当牙痛突然发作或高烧不退时,许多人会想到布洛芬。但你是否真正了解这种“家庭药箱常客”的作用机制?为何它既能退烧又能止痛?哪些人群需谨慎使用?本文将深入解析其科学原理,并结合临床场景提供实用建议。

一、布洛芬的双重作用机制:从分子层面到临床效果

1. 抗炎与镇痛的核心:抑制前列腺素合成

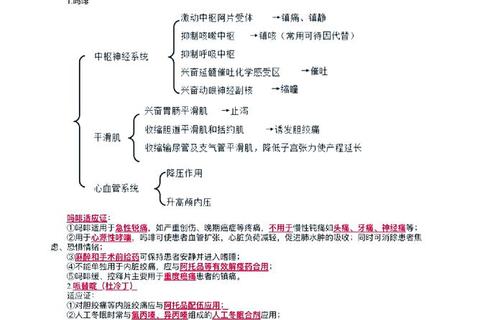

布洛芬属于非甾体抗炎药(NSAIDs),其核心机制在于抑制环氧化酶(COX)活性,从而阻断前列腺素(PGs)的合成。前列腺素是引发炎症、疼痛和发热的关键介质:

布洛芬对COX-2的选择性抑制更强,因此能精准减少炎症部位的前列腺素生成,缓解红肿热痛。

2. 解热作用:调节体温中枢

发热时,病原体或细胞因子刺激下丘脑体温调节中枢,导致体温升高。布洛芬通过抑制中枢COX活性,减少前列腺素对体温中枢的影响,从而快速退热。

3. 镇痛优势:直接阻断疼痛信号传递

与单纯止痛药不同,布洛芬从源头阻断疼痛介质的产生。例如,在关节炎中,它通过抑制炎症反应减轻关节肿胀对神经的压迫;在牙痛中,减少局部炎症介质对痛觉神经的刺激。研究显示,其镇痛效力比阿司匹林强30倍,且作用更持久。

二、临床适用场景与科学用药建议

1. 常见适应症

2. 特殊人群用药指南

3. 联合用药与替代方案

三、风险防控:警惕“双刃剑”的另一面

1. 常见副作用及应对

2. 禁忌症清单

四、家庭急救与日常管理建议

1. 突发疼痛或发热时的处理步骤

2. 何时需就医?

布洛芬的科学性在于精准调控炎症介质,而其安全性依赖于合理使用。记住:药物是工具而非万能解药,症状背后可能隐藏更复杂的病因。当疼痛或发热成为生活的“不速之客”,及时用药缓解症状的请勿忽视对原发病的排查与专业医疗支持。