月经期间发现经血中混有类似肉块或膜状物,是不少女性都曾有过的经历。这种症状既可能源于正常的生理过程,也可能暗示着潜在的健康隐患。本文将从医学角度解析其成因,并帮助读者建立科学的应对策略。

生理性成因:子宫内膜的自然代谢

1. 内膜脱落的正常表现

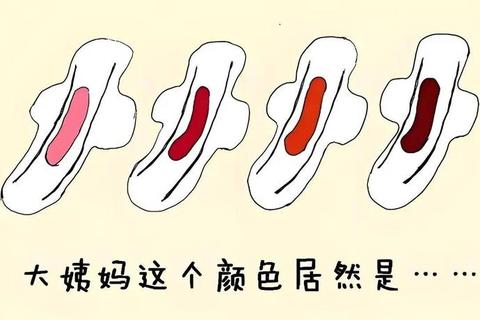

子宫内膜在激素调控下周期性增厚,若未受孕则会剥脱形成月经。脱落的子宫内膜碎片混合血液、宫颈黏液后,可能呈现肉样或膜状物。正常情况下的“肉块”通常小于,颜色暗红或深棕,无异味,伴随轻微下腹坠胀感。

2. 血凝块的产生机制

经血中纤溶酶会抑制凝血,但当出血量多或流速快时,血液可能在宫腔短暂滞留形成血凝块。若血块直径小于葡萄(约2.5厘米),且每月总量未超过80毫升(约浸透16片卫生巾),通常属于正常范围。

病理性警示:需要警惕的异常信号

1. 流产相关组织物

育龄女性若月经推迟后排出大块组织,需警惕自然流产。此类组织可能包含孕囊或胎盘残留,常伴有剧烈腹痛和持续出血。建议立即留存样本并就医进行HCG检测及超声检查。

2. 子宫结构异常

3. 感染与炎症

子宫内膜炎或盆腔炎患者常出现灰黄色分泌物、发热、持续性腹痛,经血中可能混杂坏死内膜或脓性物质。

关键区分指标:何时需要就医?

| 观察维度 | 正常现象 | 异常警示 |

||--|--|

| 形态与大小 | 碎屑状、膜状,直径<2.5cm | 团块状、质地致密,直径>3cm或持续排出多块 |

| 伴随症状 | 轻微下腹坠胀,1-3天内缓解 | 剧烈腹痛、发热、头晕乏力、非经期出血 |

| 出血特征 | 总量<80ml,周期规律 | 每小时浸透1片卫生巾持续>2小时,或经期>7天 |

| 特殊人群风险 | 初潮1年内青少年因排卵不稳定可能出现暂时性异常 | 孕妇需立即排除流产;围绝经期女性警惕内膜癌变 |

科学应对策略

1. 家庭观察与处理

2. 就医检查流程

3. 针对性治疗方案

特殊人群注意事项

预防与日常管理

1. 饮食调理:增加富含铁元素的食物(如动物肝脏、菠菜),经期饮用生姜红糖水改善宫寒。

2. 运动建议:经期避免高强度运动,日常可练习凯格尔运动增强盆底肌张力。

3. 中医辅助:寒凝血瘀体质者可尝试艾灸关元穴,气滞血瘀者适用玫瑰花、陈皮代茶饮。

月经作为女性健康的“晴雨表”,其变化值得关注但无需过度焦虑。掌握科学的判别方法,建立“观察-记录-就医”的三步响应机制,既能避免延误重症治疗,也可减少不必要的医疗干预。当异常症状持续超过3个月经周期,或伴随显著体能下降时,请务必寻求专业妇科医生的帮助。