在医疗领域,“消炎药”常被误解为抗生素,导致药物滥用现象普遍。据统计,我国每年因抗生素不合理使用导致的耐药性问题已造成巨大健康隐患。正确区分抗生素与抗炎药,了解不同针剂的适用场景,是保障治疗效果、降低医疗风险的关键。(本文不涉及治疗建议,具体用药请遵医嘱)

一、炎症的真相:感染与非感染的“双重面孔”

当皮肤红肿或咽喉肿痛时,人们常笼统地称为“发炎”。事实上,炎症分为感染性炎症(如肺炎链球菌引发的肺炎)和非感染性炎症(如类风湿关节炎)。前者需要抗菌治疗,后者则需抗炎干预。两者的混淆,正是滥用抗生素的根源。

典型症状差异:

二、静脉注射消炎针剂全解析

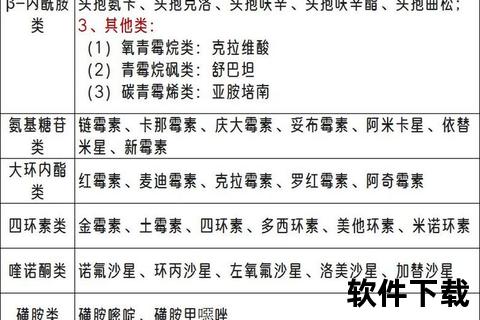

(一)抗生素类针剂:精准打击病原体

1. 青霉素类(如注射用氨苄西林钠)

适用:链球菌感染、、破伤风

注意:需皮试,哺乳期慎用

2. 头孢菌素类(如注射用头孢曲松钠)

3. 大环内酯类(如阿奇霉素注射液)

特点:对支原体、衣原体有效,胃肠道刺激小

4. 氨基糖苷类(如庆大霉素注射液)

警示:具有耳肾毒性,儿童孕妇禁用

(二)抗炎类针剂:控制炎症风暴

1. 糖皮质激素(如地塞米松磷酸钠注射液)

2. 非甾体抗炎药(如氟比洛芬注射液)

三、用药的“三要三不要”原则

(要)

1. 要明确诊断:细菌感染需病原学检查支持

2. 要足量足疗程:抗生素疗程一般5-7天,擅自停药易致耐药

3. 要监测反应:静脉给药后4小时评估体温变化

(不要)

1. 不要自行换药:治疗无效时需进行药敏试验

2. 不要混合用药:β-内酰胺类与氨基糖苷类存在配伍禁忌

3. 不要忽视特殊人群:

四、家庭应急与就医信号

家庭处理:

立即就医信号:

⚠️ 高热伴意识模糊

⚠️ 呼吸困难/胸痛

⚠️ 注射部位出现条索状红肿

⚠️ 用药后出现皮疹、面部肿胀

五、预防重于治疗的科学策略

1. 疫苗接种:肺炎链球菌疫苗降低50%感染风险

2. 手卫生管理:七步洗手法可减少70%病原传播

3. 饮食调节:补充维生素D增强黏膜防御

4. 环境控制:保持50%-60%室内湿度

通过建立科学的用药认知体系,我们既能避免“小病大治”的过度医疗,又能及时识别危重信号。记住:真正的健康守护,从理解每一支注射剂背后的医学逻辑开始。