脾胃健康是全身健康的基石。当脾胃功能失调时,人体容易出现腹胀、食欲不振、反酸等症状,甚至引发全身代谢紊乱。如何科学运用中医药调理脾胃,是许多患者和健康关注者的核心需求。

一、脾胃疾病的典型表现与病因

脾胃疾病常表现为消化不良、胃痛、反酸、便秘或腹泻,部分患者伴随疲劳乏力、面色萎黄等全身症状。根据中医理论,病因可分为:

1. 饮食不节:长期嗜食生冷、油腻或暴饮暴食,损伤脾胃阳气。

2. 情志失调:焦虑、抑郁等情绪导致肝气犯胃,引发胃气上逆。

3. 体质因素:先天脾胃虚弱或久病耗伤正气,导致运化功能减退。

案例提示:一位5岁患儿因长期食用高蛋白食物出现口臭、便秘,被误用补脾药物后症状加重,后改用消食化积方剂才缓解。这说明准确辨证对治疗至关重要。

二、中医诊疗的核心策略

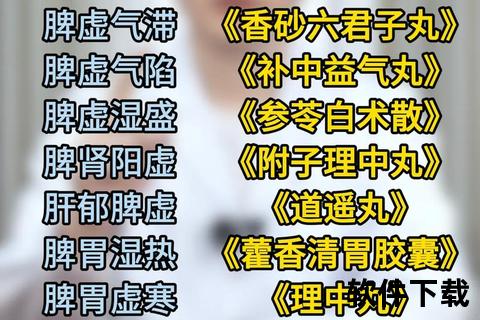

1. 经典方剂的科学应用

2. 个体化治疗的创新实践

现代中医结合体质辨识与时令变化,发展出“四辨一体”诊疗模式(辨病、辨证、辨体、辨时)。例如:

3. 特殊人群的用药注意

三、日常调理的实用指南

1. 饮食调整

2. 情志管理

通过冥想、八段锦等方式舒缓压力,避免肝郁克脾。临床发现,情绪稳定患者复发率降低40%。

3. 症状自测与就医信号

四、未来趋势与患者建议

近年研究表明,中医药在逆转胃癌前病变方面取得突破,通过调节黏膜修复与免疫微环境,部分患者避免了手术。对于普通患者:

1. 选择正规中医院,避免自行滥用偏方。

2. 疗程需足量:脾胃调理通常需1-3个月,切忌半途而废。

3. 定期复诊:根据舌脉变化调整药方,实现精准治疗。

脾胃健康需要科学认知与持续养护。无论是经典方剂的灵活运用,还是个体化诊疗的创新实践,中医药始终强调整体调理与标本兼顾。当出现复杂症状时,及时寻求专业中医师的系统诊疗,才是恢复脾胃功能的最佳路径。