积食发烧是儿童常见但易被忽视的健康问题,尤其当孩子无明显感染症状却持续低热时,家长往往陷入“退烧药无效”的困惑。本文将从体温分布特点、最烫部位识别、护理误区等角度,结合中西医理论,提供实用解决方案。

一、积食发烧的体温分布特征

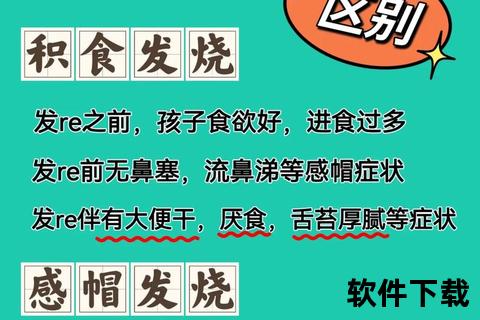

积食发烧的本质是“内热外发”,体温分布与普通感冒发烧存在显著差异:

1. 腹部高温区:因食物滞留于胃肠发酵产热,腹部皮肤温度常高于背部,手触可感知明显灼热感。

2. 手心足心发烫:中医认为积热循经络传导至四肢末端,60%患儿出现手心温度高于前臂的现象。

3. 体温波动规律:

二、最烫部位的识别与测量技巧

1. 触诊法(适用于居家初步判断)

2. 体温计精准测量

三、分级护理要点:从居家处理到医疗介入

(一)低热期(37.3-38.5℃)

1. 物理干预三步法

2. 饮食禁忌清单

| 可食用食物 | 需避免食物 |

||--|

| 焦米汤、藕粉 | 牛奶、蛋糕 |

| 白萝卜煮水 | 油炸食品 |

| 苹果泥(蒸熟) | 冷饮、寒性水果 |

(二)中高热期(≥38.5℃或持续3天)

四、特殊人群注意事项

1. 孕妇:禁用推拿及消导药,建议用陈皮10g+炒谷芽30g代茶饮。

2. 老年人:积食发热可能掩盖心衰体征,需监测心率及血压变化。

五、预防体系构建

1. 饮食监控工具:

2. 脾胃功能自测:

积食发烧的体温变化是身体发出的预警信号,正确识别腹部、手心等高温区,配合阶梯式护理,可避免过度医疗。记住:预防的价值永远大于治疗——正如《千金方》所言,“若要小儿安,三分饥与寒”,这句话同样适用于现代所有年龄段人群。