新生儿在怀抱中安然入睡,一旦离开臂弯便立刻惊醒啼哭——这样的场景令无数新手父母倍感疲惫。这种被称为“落地醒”的现象并非育儿失败的表现,而是源于婴幼儿特殊的生理结构和发育规律。约68%的0-3月龄婴儿存在抱睡依赖,但随着神经系统发育,90%以上婴儿在6月龄前可建立自主入睡能力。

一、生理机制:解密抱睡背后的科学密码

1. 原始反射的生存智慧

新生儿保留着进化形成的摩罗反射(惊跳反射),当体位突然改变时,会出现双臂张开、手指伸展的防御性动作。这种原始反射在子宫内能帮助胎儿调整体位,出生后却成为睡眠干扰因素。襁褓包裹可模拟子宫约束感,抑制65%以上的惊跳反射。

2. 未成熟的睡眠周期

婴儿睡眠周期约45分钟(成人90分钟),其中50%时间处于快速眼动睡眠期。这种浅眠状态使婴儿对环境变化异常敏感,怀抱中的体温、心跳声、晃动节奏突然消失时,97%的婴儿会在10秒内产生觉醒反应。

3. 前庭系统的发育需求

怀抱产生的规律晃动(每分钟60-80次)与前庭系统发育需求高度契合。这种节律刺激可激活迷走神经,使心率降低8-10次/分钟,促进褪黑素分泌。

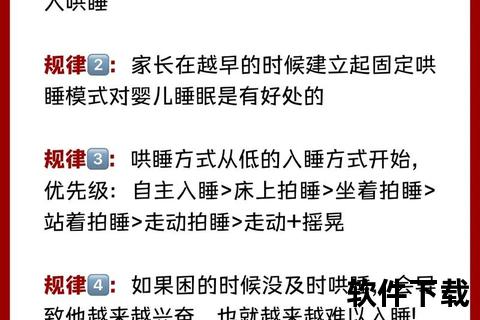

二、分阶段干预策略

0-3月龄:建立安全依恋关键期

4-6月龄:自主入睡能力培养期

6月龄以上:行为习惯重塑期

三、特殊状况识别与处理

当出现以下情况需及时就医:

1. 持续睡眠片段化(单次睡眠<20分钟)

2. 异常睡眠行为(入睡后心率>160次/分)

3. 发育里程碑延迟(4月龄不能抬头)

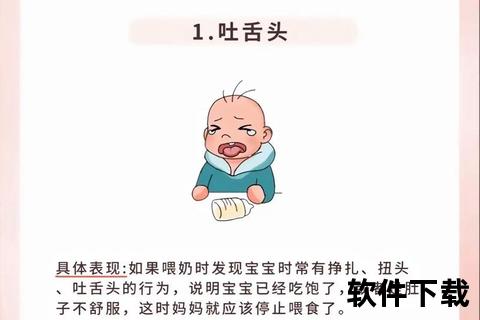

4. 喂养异常(每日摄入<500ml)

预防性措施应从孕期开始,孕晚期每日进行3次胎教音乐刺激(推荐莫扎特K.448),出生后前三个月保持昼夜节律刺激(日间光照强度>1000lx,夜间<5lx)。建立睡眠日志记录每次入睡时间、安抚方式、觉醒因素,使用智能设备监测深睡比例(健康标准为20-25%)。

养育者需理解:每个婴儿都是独特的节律调节者。观察比干预更重要,耐心比技巧更有效。当怀抱成为必需时,不妨将其视为珍贵的亲子时光——研究显示,出生后6个月内获得充足肌肤接触的婴儿,5岁时情绪调节能力提升42%。掌握科学方法的也要学会与发育节奏和谐共处,这才是破解抱睡难题的终极答案。