癔症是一种复杂的心理障碍,其治疗需兼顾症状控制与心理干预。本文从用药选择、注意事项及综合管理角度,解析抗精神病与抗抑郁药物的临床应用。

一、癔症的核心症状与诊断要点

癔症(分离性障碍)表现为意识、记忆、感知或身体功能的暂时性分离,常见症状包括:

躯体症状:如突发性失明、失声、肢体瘫痪或抽搐,但无器质性病变。

情感与认知异常:情绪剧烈波动(如大笑后痛哭)、短暂性失忆或“多重人格”表现。

暗示性高:患者易受外界暗示,症状可能因环境变化而突然加重或缓解。

诊断标准需排除癫痫、脑损伤等器质性疾病,结合心理评估与病史采集,重点关注症状与心理冲突的关联性。

二、药物治疗的核心原则:对症处理与风险控制

癔症尚无特效药物,治疗以缓解伴随症状为主,需根据患者具体表现选择药物:

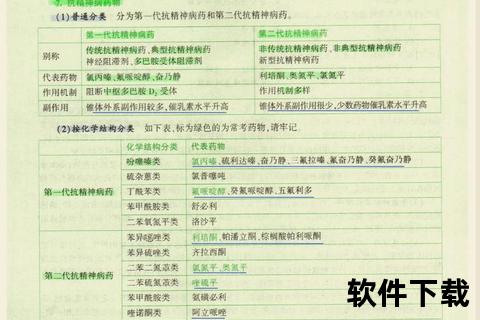

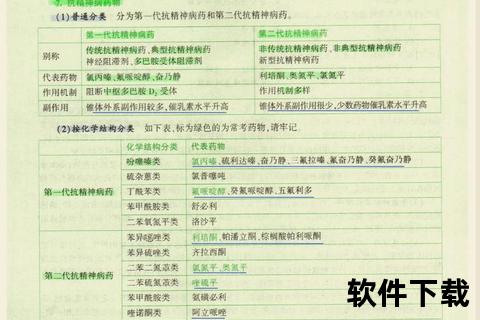

1. 抗精神病药物:控制激越与幻觉

适用于出现短暂性幻觉、妄想或行为紊乱的患者:

奥氮平:可快速镇静,改善激越症状,但可能导致嗜睡和体重增加。

利培酮:对情感爆发和攻击性行为有效,需监测肝功能与血小板水平。

喹硫平:低剂量用于睡眠障碍,高剂量处理急性精神症状,需警惕体位性低血压。

注意事项:

短期使用(通常≤4周),避免长期依赖。

儿童、孕妇慎用,需权衡药物对发育或胎儿的影响。

2. 抗抑郁药物:缓解焦虑与情绪低落

适用于伴随抑郁、焦虑或躯体化症状(如过度换气、疼痛):

舍曲林:选择性5-羟色胺再摄取抑制剂(SSRI),改善情绪低落,起效较慢(2-4周),需从低剂量起始。

曲唑酮:兼具镇静作用,适用于失眠合并焦虑的患者,可减少夜间惊醒。

多塞平:三环类抗抑郁药,用于慢性疼痛或难治性焦虑,但口干、便秘副作用明显。

特殊人群调整:

孕妇:优先选择SSRI类(如舍曲林),避免丙戊酸钠等致畸风险药物。

老年患者:减少剂量,避免苯二氮卓类药物(如劳拉西泮)以防跌倒。

3. 辅助药物:针对特定症状的灵活应用

丙戊酸钠:情绪激动或癫痫样发作时短期使用,需联合保肝药物。

苯二氮卓类(如):仅限急性焦虑发作时短期使用,警惕依赖风险。

三、联合治疗与长期管理策略

1. 药物与心理治疗的协同作用

暗示疗法:在药物注射(如安慰剂)时强化积极暗示,利用患者高暗示性促进症状缓解。

认知行为疗法(CBT):帮助患者识别触发因素,建立应对焦虑的替代行为。

2. 家庭护理与自我管理

急性发作期:保持环境安静,避免过度关注症状,引导深呼吸或肌肉放松。

日常预防:规律作息、正念冥想、减少刺激性饮食(如咖啡、酒精)。

3. 何时就医的警示信号

症状持续超过48小时,或出现自伤、攻击倾向。

药物副作用显著(如震颤、心悸),或原有症状加重。

四、争议与未来方向

药物依赖风险:苯二氮卓类与部分抗精神病药的长期使用可能导致耐受性,需探索非药物干预(如经颅磁刺激)。

个体化用药:基因检测(如CYP2D6代谢型)或可指导药物选择,减少不良反应。

以患者为中心的综合干预

癔症治疗需兼顾生物学与心理学视角,药物仅为症状管理工具,长期康复依赖医患信任与个体化方案。患者应避免自我诊断,及时寻求精神科与心理治疗团队的支持。

相关文章:

文章已关闭评论!