当突如其来的高热或疼痛打乱生活节奏时,复方氨林注射液常被作为紧急退热和镇痛的“救火队员”。这种药物的成分机制、适用场景和潜在风险却鲜为人知。本文将从科学角度解析其镇痛机制,结合临床实践分析效果,并为不同人群提供安全用药指南。

一、药物机制:三效合一的协同作用

复方氨林注射液由氨基比林、安替比林和三种成分组成,三者通过不同途径发挥协同作用:

1. 抑制前列腺素合成

氨基比林和安替比林属于吡唑酮类解热镇痛药,能阻断下丘脑中前列腺素的生成,从而恢复体温调节中枢的正常功能,实现退热效果。抑制局部炎症组织的前列腺素释放,减少疼痛信号的传递[[13][23][35]]。

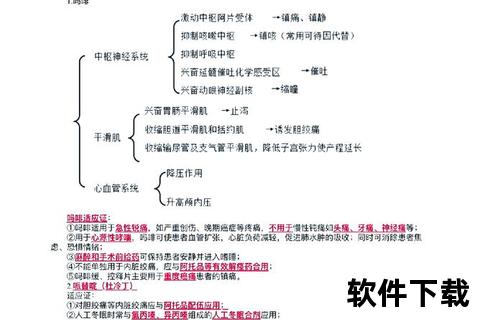

2. 中枢神经系统调节

通过增强γ-氨基丁酸(GABA)的抑制性神经传递,降低中枢神经兴奋性,辅助缓解疼痛[[35][39]]。

3. 抗炎与稳定细胞膜

氨基比林还能稳定溶酶体膜,减少炎症介质的释放,抑制吞噬细胞的过度反应,减轻组织肿胀和炎症性疼痛[[23][36]]。

二、临床应用:快速缓解急症,但需严格把控适应症

适用场景

疗效与局限性

临床数据显示,复方氨林的退热起效时间为15-30分钟,镇痛效果可持续4-6小时[[35][39]]。但其局限性显著:

三、风险警示:这些人群必须慎用

1. 儿童群体

2. 过敏体质者

对吡唑酮类或类药物过敏者可能引发皮疹、过敏性休克,用药前需详细询问过敏史[[23][39]]。

3. 孕妇与哺乳期女性

药物成分可通过胎盘或乳汁影响胎儿及婴儿,导致成瘾性或戒断反应,列为禁忌[[23][47]]。

4. 呼吸系统疾病患者

可能加重呼吸困难,慢性阻塞性肺疾病(COPD)、哮喘患者慎用[[36][66]]。

四、安全用药指南:家庭与医疗场景的注意事项

家庭应急处理

医疗场景规范

五、替代方案与未来展望

对于儿童、孕妇等高风险群体,推荐更安全的替代药物:

研究显示,中药成分如龙脑、麝香等通过调节神经递质和抗炎通路,或成为未来神经病理性疼痛的治疗方向。但现阶段,复方氨林仍是特定急症场景下的有效工具,需在医生指导下权衡利弊。

总结与行动建议

复方氨林的快速疗效背后隐藏着不容忽视的风险。普通患者应牢记:

1. 不自行用药:尤其儿童、老人及慢性病患者,需严格遵循医嘱。

2. 警惕不良反应:用药后若出现皮疹、呼吸困难或持续高热,立即就医。

3. 优先预防:通过疫苗接种、合理运动等方式减少感染和炎症发生。

在疼痛与发热面前,科学认知与理性用药才是守护健康的第一道防线。