在咳嗽反复发作或皮肤出现红肿热痛时,抗生素的选择常令人困惑。这种困惑源于对药物作用机制的不了解,以及对用药安全性的担忧。作为大环内酯类抗生素的代表,阿奇霉素凭借其独特的药代动力学特性,在呼吸道和皮肤感染治疗中占据重要地位。但真正理解其作用原理和正确使用方法的人群不足30%,这种认知差距可能直接影响到治疗效果和用药安全。

一、阿奇霉素的消炎作用机制

阿奇霉素通过抑制细菌蛋白质合成的核心环节发挥抗菌作用。其化学结构中15元大环内酯环能精准嵌入细菌核糖体的50S亚基,阻断肽酰转移酶活性,使得氨基酸无法连接形成肽链。这种作用对革兰氏阳性菌(如肺炎链球菌)和部分革兰氏阴性菌(如流感嗜血杆菌)具有显著抑制效果。

与传统抗生素相比,阿奇霉素具备“组织靶向蓄积”特性:在肺部组织的浓度可达血液浓度的50倍,皮肤软组织的药物浓度也持续高于致病菌MIC值(最低抑菌浓度)。这种特性使其在治疗支气管炎、肺炎等深部感染时更具优势。

二、呼吸道感染治疗的精准应用

典型适应症包括:

1. 社区获得性肺炎:针对肺炎链球菌、肺炎支原体等病原体,采用“三日疗法”(首日500mg,后两日250mg/日)可使药物在肺部持续维持有效浓度达10天

2. 急性中耳炎:儿童按体重计算剂量(首日10mg/kg,后续5mg/kg),结合耳部解剖特点,有效穿透鼓室黏膜

3. 慢性鼻窦炎急性发作:与β-内酰胺类抗生素联用可覆盖厌氧菌

需特别注意:当患者出现持续高热(>39℃超过3天)、血氧饱和度低于95%、咳铁锈色痰时,提示可能合并耐药菌感染或并发症,需及时调整治疗方案。

三、皮肤软组织感染的新视角

阿奇霉素对金黄色葡萄球菌、化脓性链球菌等常见皮肤致病菌的MIC90(抑制90%菌株的最低浓度)显著优于红霉素。在以下情况展现独特优势:

值得关注的是,其抗炎特性不仅限于抗菌作用。研究显示阿奇霉素能抑制IL-6、TNF-α等炎性因子释放,在治疗玫瑰痤疮等非感染性炎症中展现潜力。

四、安全用药的关键要点

特殊人群用药规范:

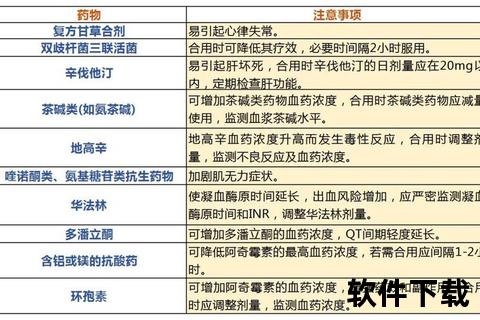

药物相互作用警示:

五、耐药性防控的实践策略

我国儿童患者肺炎支原体对阿奇霉素耐药率已达60-90%,防控要点包括:

1. 精准诊断:采用PCR检测区分细菌/病毒感染,避免经验性滥用

2. 阶梯治疗:轻症首选多西环素(8岁以上)或左氧氟沙星(18岁以上)

3. 序贯疗法:静脉转口服治疗时,确保总疗程不超过7天

4. 患者教育:制作可视化用药提醒卡,标注“即使症状消失仍需完成疗程”

对居家治疗患者,建议记录每日体温、咳痰性状变化,通过手机拍照记录皮疹/伤口形态演变,为复诊提供可视化依据。

行动指南与特殊场景处理

紧急就医信号:服药后出现以下情况需立即就诊

家庭护理技巧:

在公共卫生层面,医疗机构可通过建立抗生素使用评价(AUE)系统,对处方进行实时审核。患者端开发用药智能提醒APP,整合药物相互作用自查、过敏原记录等功能,构建从诊断到康复的全程管理闭环。这种多维度防控体系将有效延缓耐药菌进化速度,延长经典抗生素的生命周期。