维生素C(抗坏血酸)是人体无法自行合成的水溶性维生素,需通过饮食或补充剂获取。它在免疫调节和抗氧化领域的作用备受关注,但其实际效果与合理使用方式常引发公众困惑。例如,感冒时大量服用维生素C是否科学?抗氧化作用如何延缓衰老?本文将结合最新研究,解析其作用机制与使用策略。

一、维生素C与免疫力的科学关联

1. 免疫细胞功能的关键支持者

维生素C通过多途径增强免疫系统:

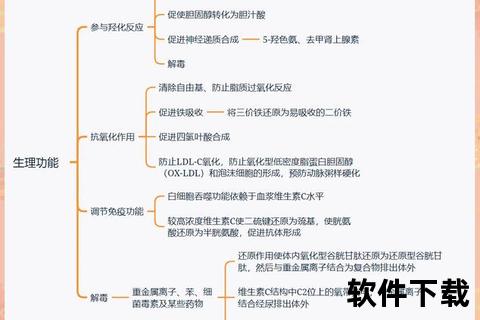

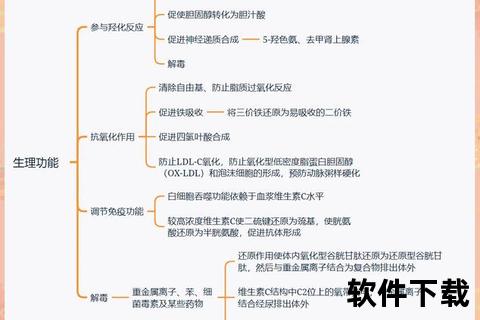

促进免疫细胞活性:直接刺激中性粒细胞和巨噬细胞的趋化能力,增强其吞噬病原体的效率。研究显示,维生素C能提高T淋巴细胞和自然杀伤(NK)细胞的增殖速度,强化机体对病毒和癌变细胞的识别能力。

抗体合成的催化剂:参与免疫球蛋白(如IgA、IgG)的生成,帮助形成针对病原体的特异性抗体。

抗病毒作用:通过促进干扰素分泌,阻断病毒RNA复制,缩短感冒病程。

2. 临床证据与局限

普通人群:科克伦协作组织分析指出,常规补充维生素C无法预防感冒,但对长期高强度运动者(如马拉松运动员)可能减少发病率。

特殊场景:在感染初期,每日补充1-2克维生素C可能缩短症状持续时间约8%-14%。

二、抗氧化作用的双重机制

1. 自由基清除与细胞保护

维生素C是人体核心抗氧化剂之一:

中和自由基:直接清除氧自由基,阻断脂质过氧化链式反应,保护细胞膜、DNA和蛋白质免受氧化损伤。

协同其他抗氧化剂:再生维生素E、谷胱甘肽等抗氧化物质,形成综合防御网络。

2. 抗衰老与慢性病预防

皮肤健康:促进胶原蛋白合成,维持皮肤弹性,减少紫外线导致的氧化损伤。

慢性病风险:长期摄入足量维生素C可降低心血管疾病和部分癌症风险,但其治疗作用仍需更多证据支持。

三、适用人群与剂量建议

1. 不同人群的差异化需求

健康成人:每日100毫克可满足基本需求,200毫克可优化抗氧化效果。

孕妇与哺乳期女性:需增加至85-120毫克/日,以支持胎儿发育和乳汁营养。

吸烟者与慢性病患者:因氧化应激增强,建议每日额外补充35毫克。

2. 剂量与吸收率的平衡

分次补充更高效:单次摄入超过200毫克时,吸收率从100%降至73%;超过1克时仅50%被利用。

优先食补:刺梨(214毫克/100克)、甜椒(137毫克)等食物不仅提供维生素C,还含类黄酮等协同营养素。

四、误区与风险警示

1. 常见认知偏差

“维生素C治感冒”:仅对缺乏者有效,健康人群大剂量补充无预防作用。

“天然来源优于合成”:化学结构无差异,但天然食物中的生物活性成分可能提升吸收率。

2. 过量危害

短期副作用:超过2克/日可能引发腹泻、腹痛,长期过量增加肾结石风险。

特殊疾病禁忌:痛风患者需谨慎,维生素C可能升高尿酸水平;蚕豆病患者可能诱发溶血。

五、行动指南:科学补充策略

1. 饮食优化方案

烹饪技巧:蔬菜先洗后切、急火快炒,减少维生素C流失。

搭配建议:番茄搭配橄榄油(富含维生素E),或橙子搭配坚果(富含铁),提升营养利用率。

2. 补充剂选择原则

剂型对比:泡腾片吸收快但钠含量高;缓释片可维持血药浓度,适合需长期补充者。

时机建议:空腹服用吸收率高,但胃肠敏感者宜餐后服用。

3. 就医信号

出现牙龈出血、皮肤瘀斑、伤口愈合缓慢等症状时,可能提示严重缺乏,需检测血清维生素C水平并遵医嘱治疗。

维生素C的免疫增强和抗氧化功效已得到广泛验证,但其作用具有“阈值效应”——足量补充可获益,盲目超量反致风险。普通人群通过均衡饮食即可满足需求,特殊情况下补充剂可作为辅助手段,但需以个体化评估为基础。

文章已关闭评论!