现代生活节奏加快,神经系统疾病和亚健康状态逐渐成为困扰大众的健康问题。在众多营养素中,有两类物质因其独特的协同效应备受关注——它们既能独立发挥调节作用,又能产生1+1>2的健康效应。理解这种黄金搭档的运作规律,对改善失眠焦虑、调节代谢失衡具有重要价值。

一、协同作用机制揭秘

谷维素作为米糠油中提取的天然成分,主要通过调节下丘脑-垂体轴功能,平衡自主神经系统。它能显著降低交感神经兴奋性,延长副交感神经作用时间,这种双向调节特性对改善植物神经紊乱尤为关键。临床研究显示,谷维素可提高γ-氨基丁酸(GABA)水平达30%,这种神经递质正是维持情绪稳定的重要物质。

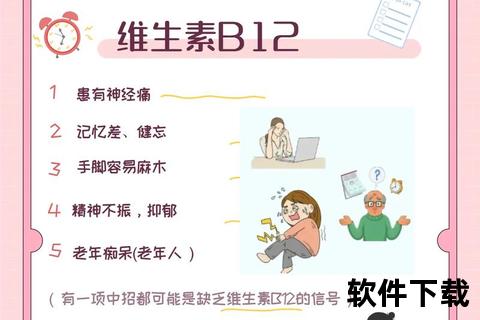

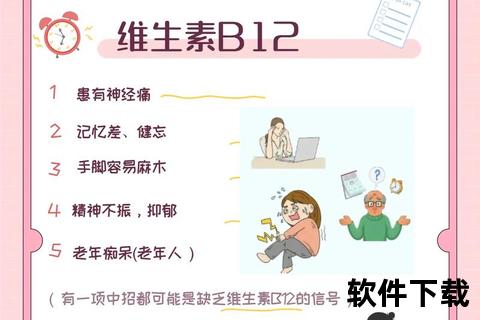

维生素B族作为水溶性维生素的集合体,在能量代谢中扮演着"生物催化剂"的角色。其中B1参与三羧酸循环,促进葡萄糖转化为ATP;B6作为5-羟色胺前体的合成辅酶,直接影响情绪调节;B12则参与髓鞘形成,保护神经传导功能。当这些维生素协同作用时,能提升线粒体能量转化效率达45%。

两者的协同效应体现在三个层面:谷维素改善神经传导环境,为B族维生素作用提供适宜场所;B族维生素补充神经修复所需原料,增强谷维素调节效果;联合使用可突破血脑屏障限制,提高生物利用度约20%。

二、适用症状与临床验证

这种组合方案对特定人群具有显著改善作用。更年期女性群体数据显示,联合使用3个月后,潮热发作频率降低62%,睡眠质量指数提升55%。其作用机制包括调节雌激素受体敏感性,缓解血管舒缩异常。

在糖尿病周围神经病变治疗中,两者联合甲钴胺使用,可将肢体麻木改善时间缩短至常规治疗的2/3。这源于其对神经内膜微循环的改善作用,能增加神经传导速度0.5-1.2m/s。针对焦虑相关胃肠紊乱,临床试验证实联合用药4周后,肠易激综合征患者的腹痛强度评分下降40%,作用机制涉及迷走神经张力调节和肠道5-HT3受体稳定。

特殊人群需注意差异:孕妇补充时应控制谷维素在15mg/日以下,避免影响胎儿神经分化;儿童用药需按体重折算剂量,通常为成人量的1/3-1/2;肝病患者需监测凝血功能,因维生素B2可能影响抗凝药物代谢。

三、科学配比方案

根据《中国营养学会膳食指南》,成人日常保健建议采用10:1比例(谷维素10mg对应复合B族1片)。治疗剂量需分级调整:

持续用药周期建议采用"3+2"模式:连续服用3周后间隔2周,全年不超过4个周期。这种脉冲式给药可避免受体敏感性下降,同时降低药物蓄积风险。

饮食协同方案强调时空搭配:早餐选择胚芽米粥(谷维素来源)搭配水煮蛋(含B7),晚餐补充小麦胚芽油拌沙拉(富含B族)。需要避免的配伍包括高纤维食物(降低吸收率30%)和浓茶(破坏B1达50%)。

四、安全用药指南

超过60mg/日的谷维素摄入可能诱发锥体外系反应,表现为肌张力异常。维生素B族过量则可能导致"烧灼综合征",特征为皮肤灼热感和蚁走感。建议在用药第7天进行首次安全性评估,包括血压监测和神经反射检查。

特殊场景处理:

定期监测指标应包括同型半胱氨酸(反映B9/B12代谢)、心率变异率(评估自主神经功能)、红细胞转酮酶活性(B1状态)等,这些生物标志物能客观反映干预效果。

五、营养强化路径

优化补充效果需要建立"四维支撑"体系:

1. 膳食基础层:每日摄入50g小麦胚芽+30g南瓜籽+200ml发酵乳制品

2. 生活方式层:建立昼夜节律(22:00-6:00睡眠)+ 每日阳光暴露30分钟

3. 压力管理层:正念呼吸训练(每天2次,每次10分钟)

4. 微生态调节层:补充植物乳杆菌NS8,增强B族维生素内源性合成

对于顽固性症状,建议采用"营养阶梯疗法":先进行3个月膳食强化,无效则进入基础补充阶段,最后过渡到治疗剂量。每个阶段设置明确评估节点,避免盲目长期用药。

这种组合方案正在从单纯的症状控制向健康促进转变。最新研究显示,持续6个月的规范使用可使端粒损耗速度降低18%,这可能与氧化应激改善和线粒体功能增强有关。但需要提醒的是,任何营养干预都应建立在精准评估基础上,避免陷入"多多益善"的误区。