高等教育是国民健康发展的“智力基石”,而“双一流”建设则是中国高等教育改革的关键战略。这项政策不仅关乎高校的学术地位,更与人才培养质量、科技创新能力息息相关,最终影响着全民知识素养提升与社会发展动能。以下从政策内涵、实施逻辑与未来趋势三个维度展开解析。

一、政策内涵:从身份标签到动态生态

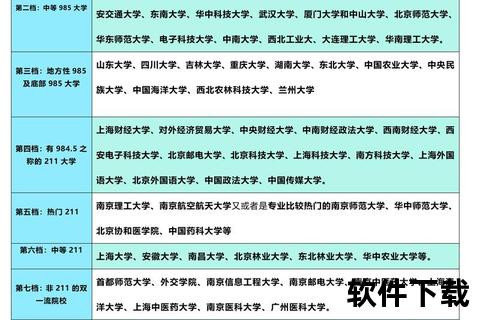

“双一流”建设全称为“世界一流大学和一流学科建设”,其核心目标是打破以往“985工程”“211工程”的身份固化弊端,通过动态调整机制推动高等教育质量整体提升。与过去以学校整体实力评定不同,“双一流”更强调学科基础性——支持高校在特定领域形成国际竞争力,例如北京大学自主建设的交叉学科、山西大学聚焦的量子光学等。

该政策包含三大创新:

1. 动态调整机制:每5年进行建设成效评价,未达标学科将被警示或淘汰,如2023年已有多所高校的化学工程、生态学等学科接受再评估。

2. 分类发展导向:不再区分“一流大学”与“一流学科”高校,避免盲目追求综合化。例如郑州大学主攻材料科学,河南大学强化生物学科,形成差异化竞争。

3. 服务国家战略:重点布局量子科技、生物医药等“卡脖子”领域,同时加强马克思主义理论、边疆安全等特色学科建设。

二、实施路径:绩效导向的生态重构

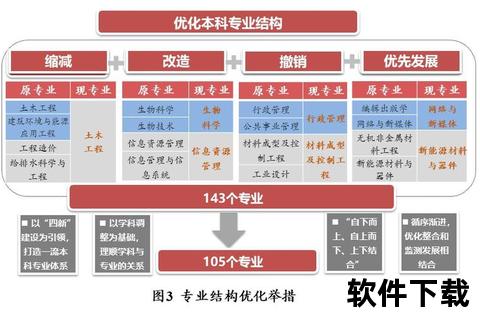

(1)学科布局的“精准医疗”模式

政策要求高校像医生诊断病症般剖析学科发展潜力:对传统优势学科(如清华大学的土木工程)实施“强基计划”,通过国家重点实验室强化优势;对新兴交叉学科(如人工智能)则采用“靶向扶持”,建立跨学科研究院。例如南昌大学通过材料学科突破,研发出全球首款柔性显示材料,带动江西省光电产业集群发展。

(2)动态管理的“健康监测”体系

引入第三方评价机构,建立包含人才培养质量(如毕业生创新能力)、科研转化效益(如专利技术落地率)、社会服务贡献(如区域经济带动作用)的多元评价指标。内蒙古大学通过引入院士团队动态评估生物学科建设,使草原生态研究水平跃居亚洲前列。

(3)资源调配的“中西医结合”策略

既有中央财政的“西医式”精准投入(如单个学科年均获拨3000万元),也注重地方“中医式”长效调理。例如河南省承诺“十四五”期间新增5所“双一流”高校,通过土地划拨、人才引进配套等措施培育后备力量。

三、未来趋势:高等教育的“预防医学”转型

(1)从治病到防病:提前布局未来学科

新一轮建设方案明确提出布局未来技术学院,例如中国科技大学已设立量子信息科学学院,复旦大学成立集成电路与系统研究院。这种“学科预防”思维,旨在避免关键技术受制于人的“病症”。

(2)个性化“诊疗方案”成为主流

政策鼓励高校根据自身特质制定发展路径:

(3)构建“全民健康”教育生态

通过“部省共建”机制优化高等教育资源分布,目前14所中西部高校(如广西大学、云南大学)获得重点扶持。此举类似于医疗资源的“分级诊疗”,缓解河南、河北等人口大省长期存在的“优质高校贫血症”。

行动建议:公众如何参与高等教育“健康管理”

1. 学生群体:关注目标院校的“学科体检报告”,优先选择拥有A+学科且中期评估优秀的高校(教育部官网可查询)。

2. 企业机构:与高校共建产业研究院,例如华为已联合72所“双一流”高校开设鸿蒙系统开发课程。

3. 社会公众:通过公开渠道监督高校建设成效,如某高校连续两轮学科评估未达标,可向国务院教育督导委员会反馈。

高等教育的“健康指数”直接关系国家核心竞争力。正如厦门大学刘海峰教授所言:“双一流的本质是构建良性生态圈,让每所高校都能找到最适合的生长模式。”在这场改革中,每个人既是受益者,也应是参与者。